実は多い血液のガン、中でも一番多い「犬のリンパ腫」について解説します!

リンパ腫とは

リンパ腫はリンパ球が腫瘍性に増殖した悪性腫瘍のことです。

進行が早く、早期の治療介入が望まれるものが多いですが、時に進行が緩徐なタイプのものもあるため、しっかりとした診断が必要になります。

リンパ球は免疫細胞である白血球の一種であり、血液の中や全身のリンパ管内、リンパ節、皮膚や消化管など身体中に存在し、病原体や異物に対する侵入をパトロールしている細胞です。体のどこかに感染や炎症が起きると病原体の侵入を防ぐために免疫系が反応し、近傍のリンパ節が腫れてきます。

リンパ腫では、腫瘍性のリンパ球が増殖するため、感染や炎症に関係なく身体中のリンパ節が腫れたり皮膚や消化管に病変を作ったりしてしまいます。

しかし、リンパ球は全身を巡っている細胞ですので、見つけられるしこりや病変部分だけではなく全身に細胞が回ってしまっていることがほとんどになります。

そんなリンパ腫は犬に発生する悪性腫瘍のうち7−24%を占めるといわれており、発生頻度が高いため中高齢を過ぎた犬では常に獣医師が注意している病気になります。

全ての犬種で発症の可能性がありますが、ゴールデンレトリーバー、シェルティ、シーズー、ダックスフンドなどでは発症リスクが高いと言われています。

症状

リンパ腫は全身の至る所に発生しうるので、発生部位によって症状は異なってきます。犬で多く見られる多中心型という、全身のリンパ節が腫れるタイプでは病期が進行してこなければ目立った症状は見られず元気なことが多いです。

しかし、無治療でいると急速に全身臓器に浸潤して約1ヶ月で死につながると言われています。

以前よりも多く見られるようになった消化器型のタイプでは、下痢や嘔吐といった消化器症状や食欲の低下がみられます。

皮膚にできるタイプでは様々な皮膚症状として出てくるので、初期の症状では他の皮膚炎と区別がつきにくいことがあります。

他にも胸の中に発生する縦隔型や肺に発生するタイプでは呼吸器症状が、腎臓に発生するタイプでは腎障害がでるもの、肝臓、脾臓に発生するタイプでは臓器の破裂を起こすまで大きな症状が見られないこともあります。

神経に発生するタイプでは早い段階で神経症状などが見られることがあります。

それ以外にも眼や鼻腔、膀胱、精巣、骨など様々な臓器に発生するため、それぞれの臓器障害などによって初期から症状が出るものから、末期になるまで症状が認められないものまで多様になります。

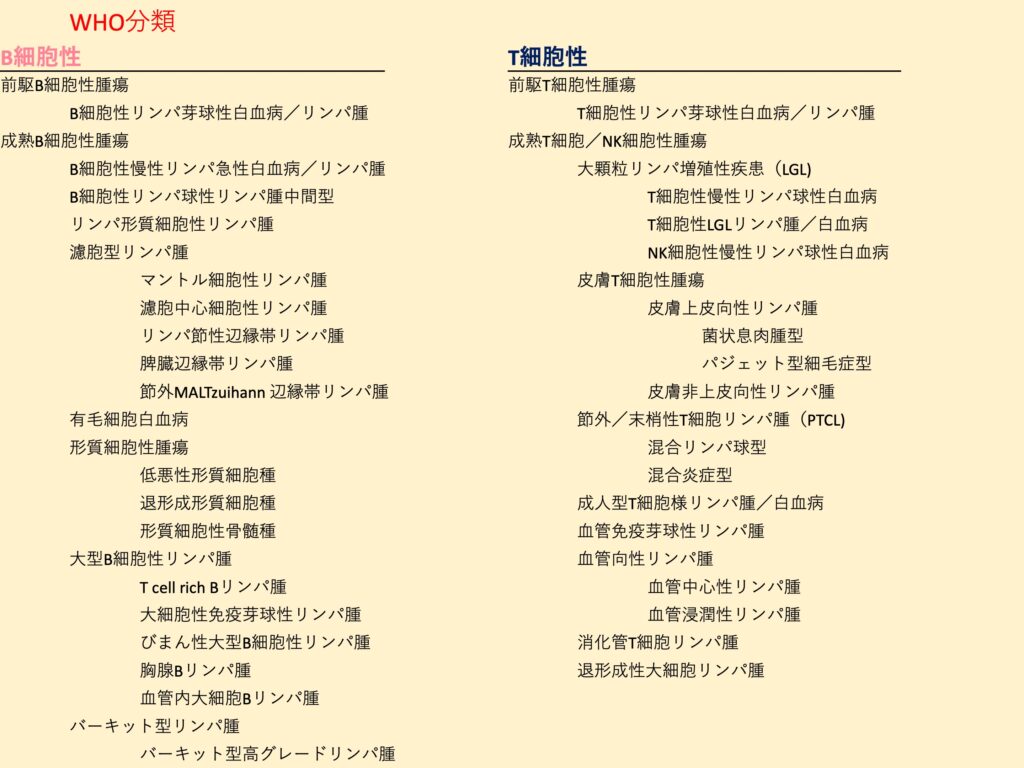

いろいろな分類

上述のようにリンパ腫は身体の様々な部位から発生するため、慣例的に発生場所ごとに分類される(解剖学的な)分類があり、さらに悪性度をみるために病理組織学的な分類、免疫表現型による分類、細胞診による分類などがあります。

同一の発生部位でも他の分類で違うタイプのものは治療の反応性やその後の見通し、余命に違いが出てくる可能性があるため、治療前に可能な限り分類をしていくことが望まれます。

診断

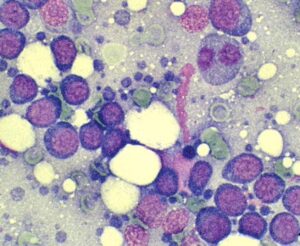

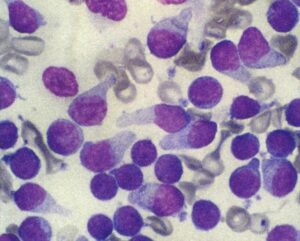

問診、触診、視診によりリンパ腫を疑う時に多くの場合(特に多中心型リンパ腫のようなしこりが触れる場合には)細胞診という、細い針をリンパ節の中に入れて細胞を採取する検査でリンパ腫の診断が可能なことが多いです。

身体の表面のリンパ節が腫れている場合には全身麻酔なども不要でほとんど痛みなく検査可能です。

しかし、細胞診で診断がつきづらいケースや細胞診が実施しづらい発生部位などでは全身麻酔をかけての切除生検(一部組織を摘出する)や細胞診が必要になることもあります。

また、上記のいろんな分類でお話ししたように、病理組織学的な分類を実施することで確定的な診断およびグレード(悪性度)の分類評価、免疫染色による免疫表現型の分類が可能になるため、全身麻酔可能な犬では積極的にこの切除生検をお勧めすることがあります。

リンパ腫であることが確定もしくはかなり疑わしい状況であれば、リンパ腫は全身性疾患であることや、その後の抗がん剤使用に影響が出る可能性も考慮して全身状態の評価するための血液検査、画像検査(レントゲン検査、超音波検査)、尿検査などを実施します。

治療方法

多くの場合は抗がん剤治療が適応となります。抗がん剤治療と聞くと不安になると思われますが、抗がん剤治療に関してはこちらもご参照ください。

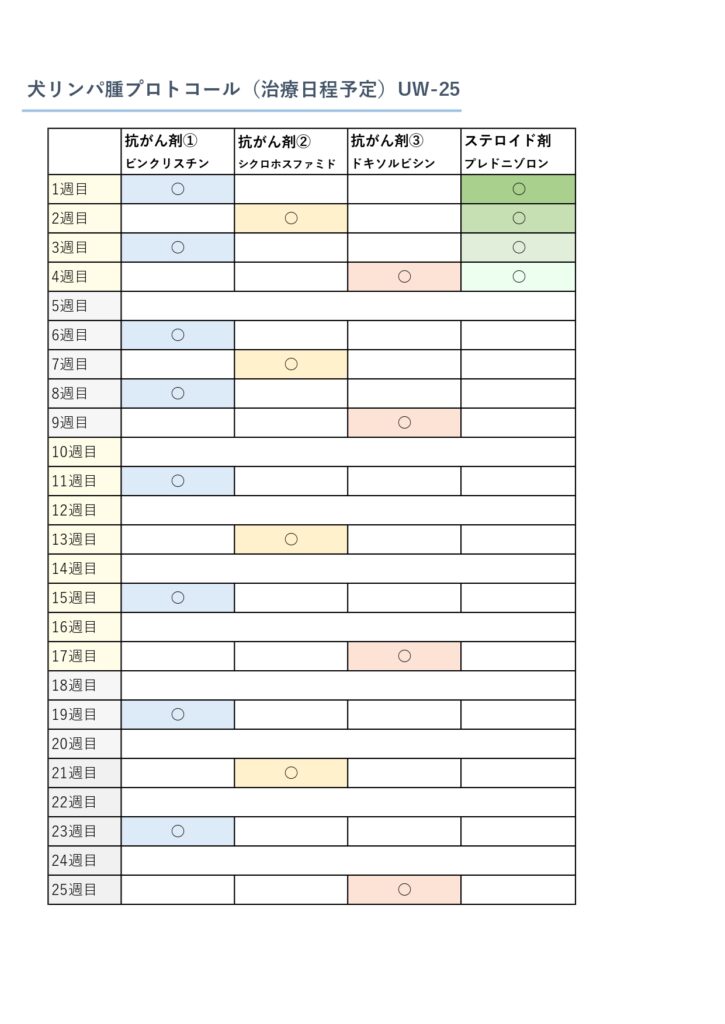

色々なプロトコール(投与薬剤の組み合わせ、順序など)が報告されていますが、全身状態や可能な通院頻度、費用などを考慮して複数のプロトコールの中から治療を選択していきます。

最も多いタイプの多中心型リンパ腫の治療としては①複数の抗がん剤を交互に使用する多剤併用療法、②通院頻度と費用を抑えるために種類を限定した抗がん剤治療、③ステロイド治療を中心としたマイルドな治療、④無治療などをご提示させていただき、その子に適した治療方針を相談しながら選択していきます。

もっとも標準的なプロトコールであるウィスコンシン大学(UW)プロトコールでは6ヶ月の治療期間で1年生存率が約50%、2年生存率が約20%、3年生存率が10%弱と言われています。

胃腸や脾臓にできたリンパ腫の一部では外科的な摘出手術も組み合わせて実施することで、より長期的に良い時間を過ごせるケースもあるため、治療オプションとしてあがることもあります。

治療の流れ

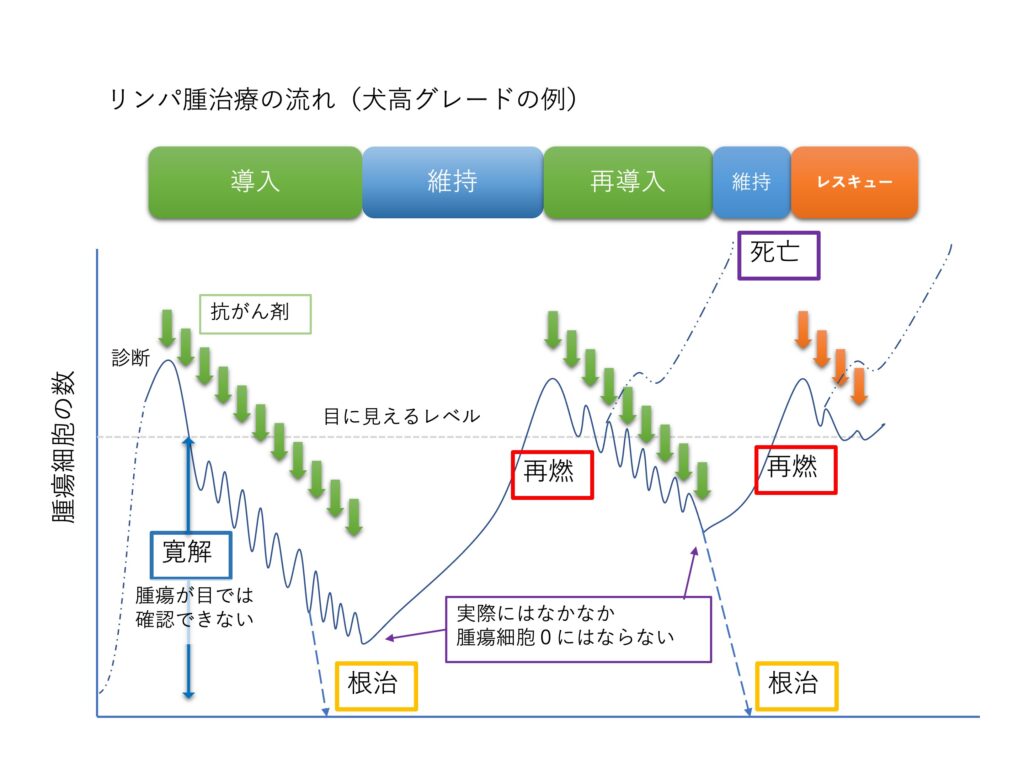

リンパ腫の治療では「導入期」「維持期」「レスキュー治療期」などのステージに分けられます。

「導入期」には上記のUWプロトコールなどで治療を開始していきます。

多中心型リンパ腫では約90%で治療が奏功し、腫れていたリンパ節が一気に縮小して治ったかのように見えます。

この状態を寛解とよび、根治とは異なることを認識しなくてはいけません。

リンパ腫などの場合は肉眼的に目に見えない量の腫瘍細胞が残存していて、その腫瘍細胞が再度増殖することで再燃してきます。

そのため、目に見えない腫瘍細胞をより少なくするための抗がん剤治療を継続する必要があります。

導入期の治療を終了した「維持期」では、基本的には無治療の期間でリンパ腫の再燃がみられないか定期的な診察/検査のみ実施していきます。

リンパ腫の再燃が見られる場合には再度抗がん剤治療を開始していきますが、腫瘍細胞が薬剤に対する耐性を獲得していることなどから、初回時よりも効果が低く寛解期間も短くなることが多くなります。

それでも効かなくなった場合には腫瘍が治療耐性を得づらい新たな抗がん剤を用いた「レスキュー療法期」になりますが、概して奏功率は60%、寛解率が2ヶ月程度になるといわれており、症例にもよりますが初回導入時ほどの効果が望めません。

上記のように犬のリンパ腫では根治の確率は決して高いとは言えず、いかに寛解状態にもっていき、生活の質を維持するのかという治療のゴール設定をせざるを得なくなります。

新規のリンパ腫治療薬が海外を中心に抗体治療薬や遺伝子ワクチンなどで開発/検討されてきていますが大きく成績が改善している状況ではありません。

今後、さらに効果が高く負担の少ない治療法が出てくることを切に望んでいます。

この記事を書いた人