犬の扁平上皮癌とは?どこにできる、どんながん?

Contents

扁平上皮癌とは?

扁平上皮癌とは、上皮細胞の一種である扁平上皮細胞から発生した悪性腫瘍です。

扁平上皮は皮膚や口腔内、気管、肺などに存在し、外の環境から体を守るバリアを形成しています。

犬では体幹部や会陰部(肛門周囲)の皮膚、鼻先(鼻鏡もしくは鼻平面と呼ばれる)、口腔内、指先の爪下などに発生します。まれですが、眼瞼、鼻腔内や肺、膀胱でも発生することもあります。

発生部位はどこ?

上図において矢印で示したところが扁平上皮が存在する場所です。

・皮膚

頭部、四肢、腹部、会陰部に潰瘍や痂皮(かさぶた)を伴う赤くなった病変として認められることが多いです。

日光によって引き起こされるとされており、色素の薄い皮膚の犬に好発します。ホワイト・イングリッシュ・ブル・テリア、ダルメシアン、ビーグル、ウィペットが好発犬種です。

爪下の扁平上皮癌は黒色の大型犬での発生が多いとされています。

・鼻鏡

鼻鏡の扁平上皮癌はラブラドール・レトリーバーやゴールデンレトリーバーが好発犬種とされており、10歳以上での発生が多いと言われています。

局所浸潤性(がんが周囲の組織や臓器に広がっている状態)が強いため、進行が速い場合が多く、見た目以上に腫瘍が広がっている場合があります。

・口腔

口腔内腫瘍としてはメラノーマ(悪性黒色腫)に次いで多く、歯肉や口唇、舌などから発生し、局所浸潤が強く、潰瘍を伴うことも多いです。顎の骨を溶かしながら増大することがあります。

犬種としてはシーズーでの発生が多いとされていて、診断時の平均年齢は9歳です。

また、扁桃に発生した場合には他部位での扁平上皮癌と比較しても転移するリスクが90%と高くなっています。

しかし、扁桃は外見からは見えないため、転移したリンパ節が腫大することでその後の検査によって扁桃に癌があるのが見つかることも少なくありません。キャバリア・キング・チャールズ・スパニエルに多いという報告があります。

検査は何をするの?

扁平上皮癌はしこりを作ることもありますが、皮膚炎や口内炎と見間違われるような、なんとなく腫れて赤くなっている病変なこともあります。

内服などでの改善が見られず、潰瘍や痂皮が治らないような時には扁平上皮癌を疑うこともあります。

・身体検査

他の部位に病変がないかリンパ節の腫れがないかなどを中心に調べます。

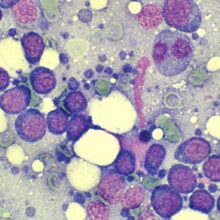

・細胞診

顕微鏡下での細胞検査を行います。

扁平上皮癌の場合、表面部分が二次感染を起こしていて、癌と診断ができないことがあります。

細胞診検査のために痂皮をはがしたり注射針で病変部を刺したり、少しこそげとるようにして細胞を取るなどその病変ごとに工夫して採材します。

・病理組織検査

細胞診ではっきりとしない場合には、一部を外科的に摘出して病理組織検査を実施する必要があります。

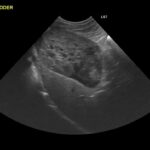

・レントゲン検査やCTなどの画像検査

一般的に転移率が多い腫瘍ではありませんが転移する可能性がないわけではありません。そのため肺への転移がないか確認するために胸部のレントゲン検査を実施することがあります。

また口腔内や爪下に発生した場合には画像検査により骨への影響がないか調べます。

麻酔が必要になりますが、CT検査ではレントゲン検査ではわからない骨への影響をさらに詳しく確認することが可能です。

治療方法は?

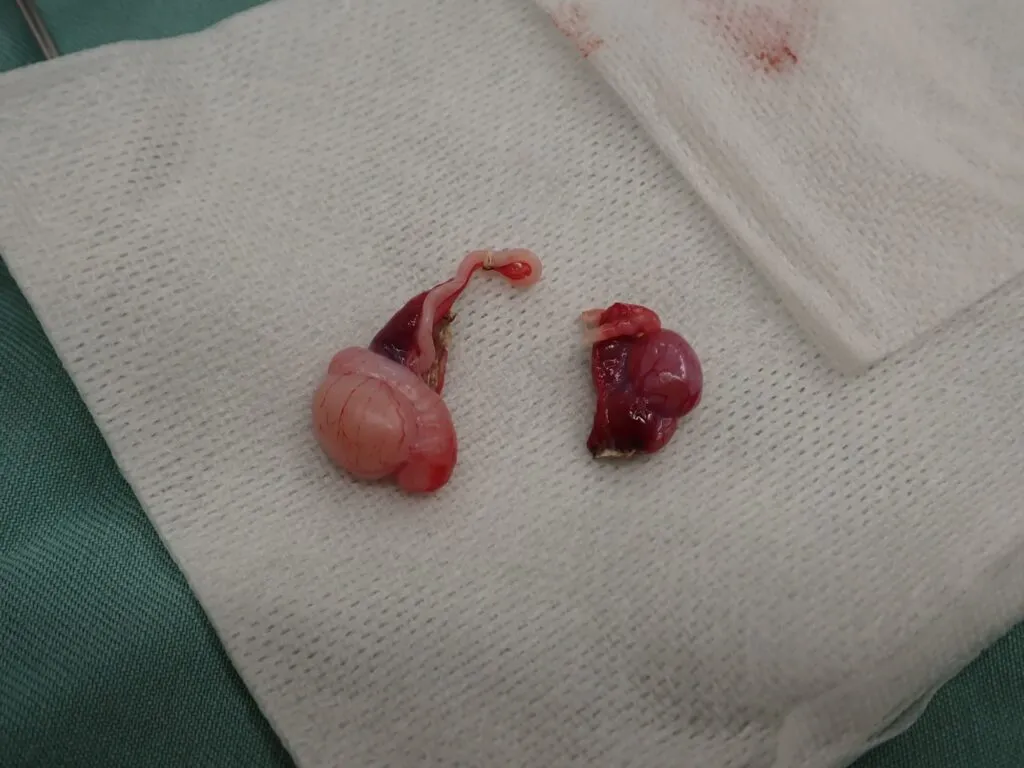

扁平上皮癌は悪性腫瘍であること、発生部位の局所での問題が大きいこと、転移の確率はそれほど高くないこと(扁桃での扁平上皮癌以外)などから治療の第一選択は外科手術での摘出をして腫瘍の治癒を目指すことになります。

ただし、局所浸潤が強く、見た目よりも腫瘍が広がっている可能性があるため、完全切除には病変部位よりも大きめに切除する必要があります。

体幹の皮膚にできたものであれば切除手術も行いやすいですが、鼻鏡や口腔内といった場所では鼻先や片顎の切除といった手術になることもあり、大きな顔貌の変化を伴う可能性もあります。

そのため、その後の生活なども含めて獣医師とよく相談する必要があります。また、爪下の扁平上皮癌では痛みがかなり強いと言われており、断指手術などの積極的な手術を勧めることがあります。

様々な部位に病変ができる、年齢、他の基礎疾患など様々な理由で手術が適応にならない場合は放射線治療も検討します。

放射線治療も扁平上皮癌に対してある程度の効果が得られると言われており、手術を回避できる、大きな体の変形を避けられる、疼痛がないなどのメリットがあります。

しかし、根治できる可能性は少ない、複数回の麻酔が必要、治療可能な施設が限られるなどのデメリットもあります。

外科手術、放射線治療によるコントロールが困難な場合には、抗がん剤治療やビタミンA誘導体、抗ウイルス外用薬などの投与が検討されます。

鼻鏡の扁平上皮癌では放射線治療や、抗がん剤がほとんど効かないとされており、扁桃の扁平上皮癌では転移性が強く、外科的マージン(切除時の組織辺縁)を取りづらいため、鼻鏡・扁桃どちらも手術、放射線治療、抗がん剤など複数の治療方法を組み合わせていく必要があります。

それでも他の部位の扁平上皮癌に比べると予後は悪く、複数の治療を組み合わせても生存期間が約3.5ヶ月といわれています。

*外科的マージン:がんを摘出するときにがん細胞を取り切るためにがんのサイズより大きくとる必要があります。外科的マージンとは摘出時の組織の端の部分であり、この部位に腫瘍細胞が残るかどうかを判断することで腫瘍が完全切除できているかをみます。

予防方法はある?

色素の薄い子に関しては、日光にあたる時間をある程度制限することで、体表の皮膚に発生する扁平上皮癌の発生リスクを下げることができるかもしれません。

しかし、どの程度の日光の曝露がどれくらいのリスクになるかはまだ解明されていないのが現状です。口腔や爪下といった日光との関連がなさそうな発生部位に関しては予防法がありません。

症状が似た病気

皮膚においては、急性湿性湿疹、真菌感染、肥満細胞腫などさまざまな皮膚の病気が、似たような見た目になる可能性があります。びらん(ただれ)や潰瘍を伴う場合や薬での反応が悪い場合には、扁平上皮癌も考えなくてはいけないかもしれません。

また、口腔内でも歯肉炎、口内炎、良性の腫瘤、メラノーマ(悪性黒色腫)などが見た目では区別がつかないことが多いです。

口腔内の異常についてはこちらをご参考ください。

必要に応じて、細胞診、レントゲン検査、病理組織検査が必要になります。

爪下の病変でも、舐性皮膚炎や異物による指間炎などぱっと見では判断がつかないようなものはたくさんありますので、気になる病変がある場合は早めに動物病院を受診するようにしましょう。

この記事を書いた人