犬の体にあざが・・・!免疫介在性血小板減少症(IMTP)について解説します!

もしおうちの犬にあざができたり、鼻血が止まりにくくなったり、突然出血が見られると驚くでしょう。“出血しやすい”という状態は様々な病気が考えられますが、その中でも今回は自己免疫の異常により血小板が破壊されて血小板の数が減少する免疫介在性血小板減少症(Immune-mediated thrombocytopenia:IMTP)という病気について解説します。

石井 (ALL動物病院行徳院長 皮膚科学会認定医)

皮膚疾患に悩むご家族をはじめ、ご来院のみなさまにご相談していただきやすいような雰囲気づくりに努め二人三脚での治療をしています。2児の父で特に好きな犬種はプードル。日頃の運動不足解消のため暑さ寒さに負けず自転車通勤している。

自己免疫とは?

免疫介在性血小板減少症(IMTP)は、血液に関する重要な自己免疫疾患です

生物学的に自分のことは「自己」、自分ではないものは「非自己」と呼んでいます。

免疫は自分(自己)と自分ではないもの(非自己=敵)を認識して、体外からの異物の侵入を監視し排除して体の防御反応を担っています。

しかし、免疫に何かしらの異常が発生し、自己を非自己と判断してしまった結果、体の中の組織や臓器に攻撃をしてしまい起こる病気のことを自己免疫疾患と言います。

自己免疫疾患を患ってしまうと自己を攻撃する自己抗体ができます。そして、組織や臓器に重大な障害が起きます。

こういった自己免疫疾患には、ヒトでは関節リウマチなどの膠原病が有名ですが、動物では免疫介在性溶血性貧血(IMHA)、免疫介在性血小板減少症(IMTP)、天疱瘡、多発性関節炎などが挙げられます。免疫介在性溶血性貧血についてはこちらをご覧ください。

関連記事

怖い貧血!犬や猫の免疫介在性溶血性貧血(IMHA)ってどんな病気?

血小板の働き

血小板は血液中に存在する核を持たない小さな細胞成分で、出血を止める重要な役割を果たしています。出血が起きて止血が起こるまでの工程は一次止血と二次止血に分けられます。血小板は一次止血において傷口に集まることで血栓(血小板血栓)をつくり、傷口を塞いでくれます。

黄色の囲みの中をはじめとした紫色の小さな細胞が血小板

IMTPでは、体の免疫システムが誤って自分の血小板を攻撃してしまい、血小板数が減少します。赤血球と血小板が同時に攻撃されてしまうものをエバンス症候群と呼びます。エバンス症候群はIMTPにIMHAを伴う状態で、より複雑な症例です。IMTPの原因は完全には解明されていませんが、遺伝的要因や環境要因が関与していると考えられています。

症状

止血作用のある血小板が減少することで全身性の出血が起こりやすくなります。

見つけやすいところでは皮膚の出血です。点状出血や紫斑というあざができます。紫斑についてはこちらをご覧ください。

その他に、消化管粘膜の出血により下血や吐血、鼻腔内からの出血、血尿、目の中の出血、喀血も症状の一つです。また、採血の時や爪切りでの出血が止まりにくいことで気づくこともあります。

紫斑と紅斑の違い

紫斑とは別に、紅斑というと呼ばれるものもあります。紫斑は皮下出血によるもので、血管から血液が漏れ出ていることを言い、紅斑は炎症やアレルギー反応などによって血管が拡張していることを言います。

どちらも皮膚が赤くなりますが見分けるポイントとして指などで圧迫したときの変化があります。紅斑は圧迫すると血管が潰れて中の血液が移動するため一時的に赤色が消えます。これに対し紫斑は圧迫しても血液は血管外に出てしまっているので色は消えません。

役立つ情報を更新中!

ぜひフォローしてください!

スタッフが答えます!

いきなり質問シリーズ

皆さんもぜひ

お家でチャレンジ!

動物に関する情報発信中

実際の手術症例を紹介

動物病院の裏側披露

スタッフの

こんなおちゃめな姿も!?

スタッフが答えます!

いきなり質問シリーズ

皆さんもぜひ

お家でチャレンジ!

動物に関する情報発信中

実際の手術症例を紹介

動物病院の裏側披露

スタッフの

こんなおちゃめな姿も!?

\ Follow Us /

早速インスタグラムを見る

早速インスタグラムを見る

診断

皮膚の点状出血や紫斑といった出血傾向にある症状で、多くの場合はIMTPを疑います。

- 血液検査で血小板がない、極めて少ない

- 顕微鏡で血液塗抹の血小板の数や形の確認

- 血液凝固系の検査

- 画像検査:IMTP以外に出血傾向を引き起こす疾患の除外のため。出血範囲や出血部位の特定

IMTP以外に出血傾向が起こる病気もあり、主に血液凝固因子が関わる病気です。こちらで解説しているのであわせてご覧ください。

治療

治療の主な目的は、症状を抑えて体調を安定させることです。しかし、症状が一時的に消えたとしてもそれは病気が完全に治ったわけではありません。そのため、長期的な治療とモニタリングが不可欠となります。

免疫抑制剤

中心となるのがステロイドです。

重症例の場合、もしくはステロイドの副反応を軽減するためにシクロスポリン、ミコフェノール酸モフェチル、レフルノミド、アザチオプリンなどを合わせて使用する場合もあります。

その他抗がん剤であるビンクリスチンや免疫グロブリン製剤を免疫抑制の目的で使用することもあります。

輸血

出血により貧血が重度の場合には輸血が必要となります。

ただし輸血は支持療法であるため、免疫抑制剤がこの病気の治療の中心となります。

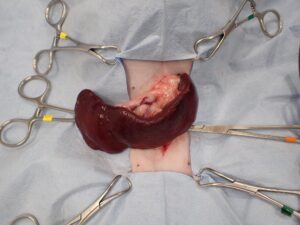

脾臓摘出

脾臓摘出は内科的治療で十分な効果が得られない場合や再発を繰り返す場合に選択される外科的治療です。脾臓を摘出してしまって大丈夫なのか、と不安に感じると思いますが、日常生活を送る分には大きな問題になることはありません。

これらの治療により血小板の上昇が起こり、安定した状態になれば薬の量を少しずつゆっくり調整します。

まとめ

IMTPの治療は症状が安定し、副作用の少ない量のお薬で体調を維持するのが目的です。

ご家族の判断による休薬や漸減は非常に危険ですので必ず獣医師の指示に従って、定期的にモニタリングを続けましょう。

IMTPは発見が遅れると亡くなってしまうこともある病気のため、日常生活の中でおなかや内股などの皮膚を確認できる範囲でよく観察し、小さな内出血やあざを見つけたらすぐに受診しましょう。