犬や猫の痛みのサインを知っていますか?ペインスケールを使ってみよう。

この記事の内容

普段私たちが一緒に暮らしている犬や猫は「痛みに強い」と聞いたことはないでしょうか。

実際は痛みに強いのではなく、野生動物時代の習性から、弱っている姿を自分以外に気が付かれないようにする本能だといわれています。

現代の犬や猫はペットとして長年人間と生活しているので、家族になら安心して弱っているところを見せてくれることもあります。

しかし、犬や猫の種類や性格によっては「痛みの表現」がわかりにくいこともあり、特に猫は犬に比べて痛みの表現がわかりにくい傾向があるといわれています。

今回はそんな犬や猫が痛みを感じているときに、私たちが注意して観察するべき項目「ペインスケール」について解説します。

谷口(愛玩動物看護師)

持ち前の明るさとガッツで一生懸命な姿勢を周囲から評価され、さらなる技術向上に邁進しているところ。SNSの情報発信を担当しており、独特な切り口で病院を切り取ってくれている、サウナの魅力にはまりサウナハットを購入、休日はサウナで整うことが生きがい。小柄ながら焼肉が大好物のパワフル女子。

なぜ痛みを感じる?痛みが起きる仕組みは?

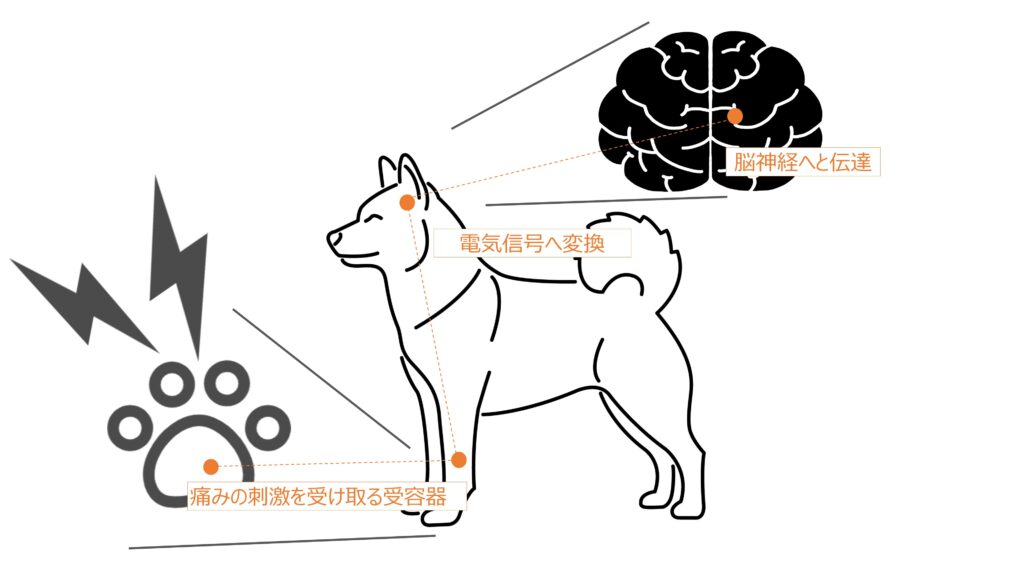

痛みが起こる仕組みは犬や猫も人間と同じで、痛みは大きく分けて下記の3つに分類されます。

侵害受容性疼痛

末梢神経にある「侵害受容器」というセンサーが刺激を感じると、電気信号として神経から脊髄、脳へと伝わることで疼痛(痛み)を感じます。

この侵害受容器は体中に張り巡らされており、いわゆる怪我やヤケドなどをした時の痛みが該当します。それ以外にも頭痛や歯痛・内臓疾患・がんなどの慢性疾患による痛みもこれに該当します。

神経障害性疼痛

神経の損傷あるいはそれに伴う機能異常によって起こる痛みのことで、侵害受容器を経由せず神経系が自発的に興奮して起こります。

犬や猫では、一部の椎間板ヘルニアなどで慢性的な痛みがあります。

心因性疼痛

心因性疼痛とは、日常生活で慢性的または強いストレスを蓄積するなど、心理的な要因によって生じる痛みのことです。

犬や猫も強いストレスを感じることで、下痢や嘔吐、脱毛、異常行動などの症状が発生することがあります。

動物は痛みやストレスを言葉で伝えることはできません。一緒に過ごしているご家族がいち早く症状に気づいて、ストレスの原因を改善していくことが大切です。

急性疼痛と慢性疼痛の違いとは?

急性疼痛

急性疼痛の“急性”とは突然の発症と短期間という意味で、一定の期間痛みが続きます。

非常に強い痛みになることもありますが、身体に長期的または永久的な損傷を与えることはありません。怪我や骨折などの外傷、外科手術後や抜歯などが該当します。

急性疼痛は明確な原因があり、自然に改善することもあれば比較的治療によって解消する傾向があります。

慢性疼痛

慢性疼痛は3ヶ月以上続く疼痛のことで、再発や痛みが数年または一生涯続くこともあります。

関節炎や一部の椎間板ヘルニアなどが該当します。近年では動物の長寿化に伴ってがんに罹患する動物の割合が高くなり、がんによる疼痛(がん性疼痛)も慢性疼痛にあげられます。

長期間の痛みは動物にとって大きなストレスとなりQOL(生活の質)の低下に繋がるため、痛みを軽減するための管理が重要です。

このように痛みにはさまざまなしくみや種類がありましたが、実際に動物が痛みを感じているかどうかを判断するのは難しいですよね。

そこで、動物の痛みの程度を評価するための「ペインスケール」というものを紹介していきます。

ペインスケールとは?

ペインスケールとは痛みのスケール(ものさし)ともいわれ、患者が感じる痛みの強さを数値や表情などで評価するツールです。

犬や猫などの動物は言葉で痛みを表現することができないため、表情やしぐさによる評価が必要です。

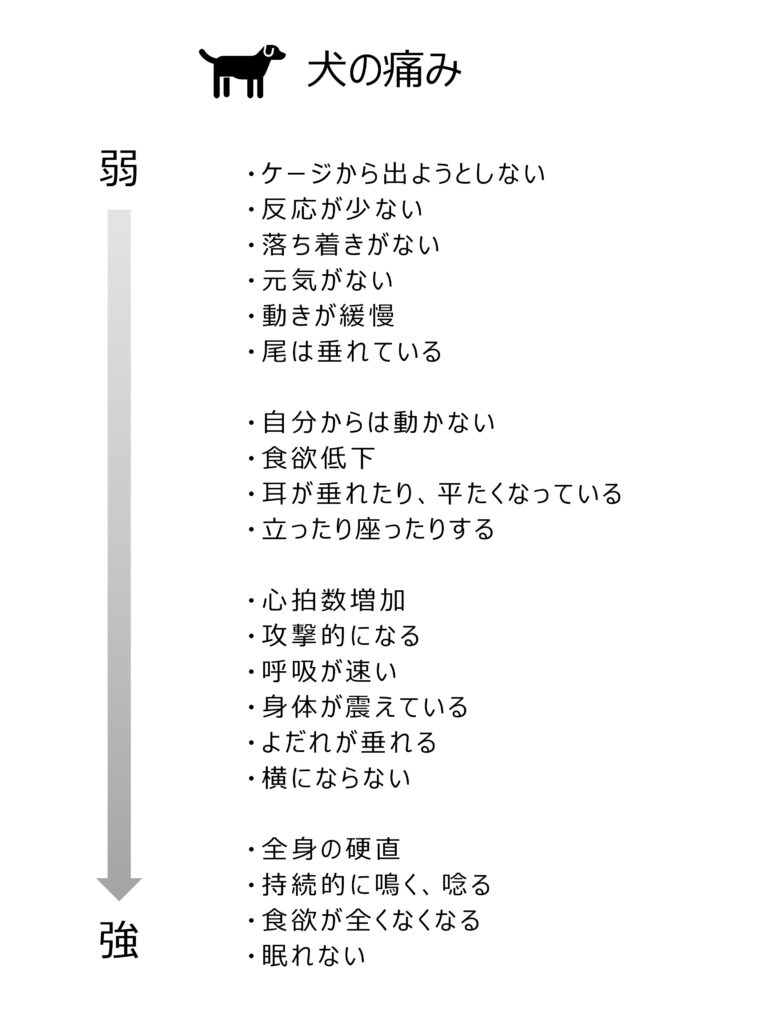

それでは具体的に犬や猫ではどのような痛みのサインがあるかを紹介していきます。

痛みを感じているサイン

痛みのサインは犬と猫で違うしぐさがあらわれることもあります。犬が痛みを感じているときには以下のようなしぐさが見られます。

|

|

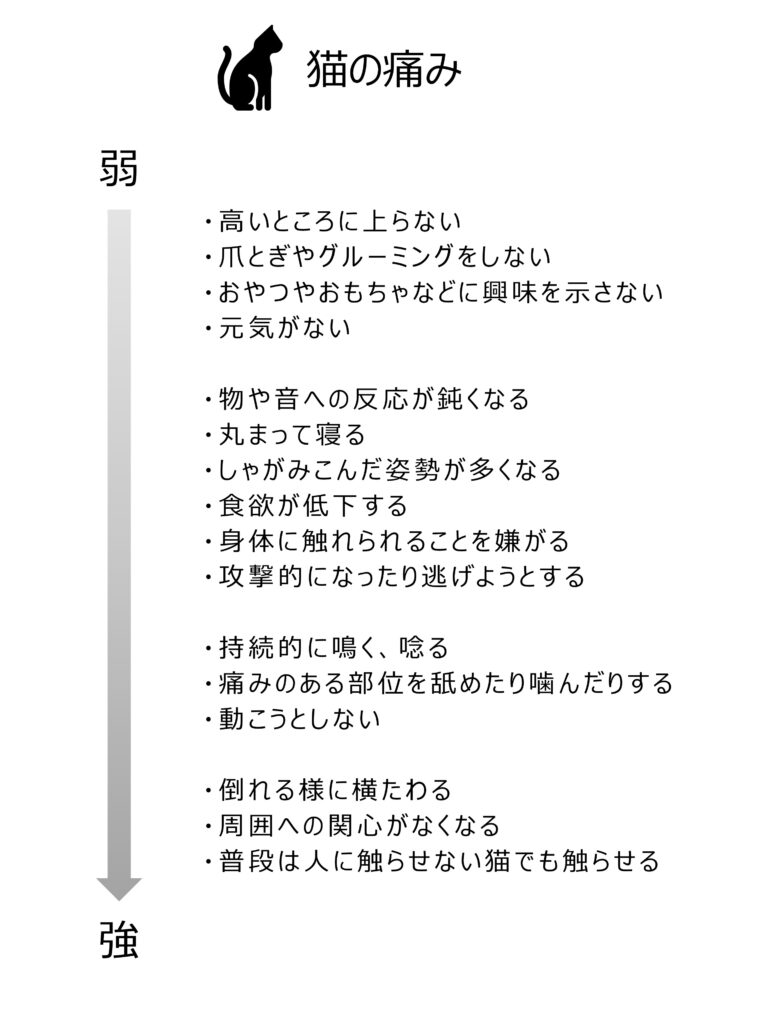

一方で、猫が痛みを感じているときは以下のようなしぐさが見られる場合があります。

|

|

すぐに受診をした方がよい痛みのサインとは?

上記で記載したようにいつもと様子が違っていたり、痛みのサインが見られたりする場合には動物病院への受診を検討しましょう。

中でも、早急に受診をした方がよいケースがいくつかあります。

患肢を挙げて歩く・びっこを引く・突然キャンと鳴く・触ると怒るなどの場合は骨折や脱臼、椎間板ヘルニアの可能性があるため早急な受診をお勧めします。

また、パンティング(口を開けて舌を出して呼吸すること)・食欲がなくなる・身震いができなくなるなど、一見分かりにくい症状もあるので注意が必要です。

その他にも排尿時に鳴いていたり、何度もトイレに行くのにおしっこが出ていないなどの場合は、膀胱炎や尿路結石など泌尿器系の病気の可能性があるため、迅速な病院受診を検討しましょう。

猫は犬に比べて、痛みのサインがわかりにくいことが多いため、日頃の状態をよく観察してあげることが重要です。

このような急性疼痛の場合には、対症療法として消炎鎮痛剤を使用して痛みを抑えることもあります。

動物病院に来院するときには、痛みが悪化してしまわないようにできるだけ安静にして連れてきてあげることも重要です。

慢性疼痛に対するケア

慢性疼痛の原因で多い関節系の疾患は生活の質を保ってあげるためにさまざまな工夫が必要です。

犬では犬種により異なりますが高齢期の40%以上、猫は12歳以上の90%以上の確率で骨や関節に異常が見つかるといわれています。

動物病院では鎮痛剤やサプリメントの使用や無理のない範囲でのリハビリによる筋肉量維持・関節機能維持などで痛みを和らげるような対処を中心に実施しています。

また、ご自宅では床を滑りにくい素材に変更してあげることや、段差を低くしてあげるなどの環境整備を行ってあげましょう。

これらを行うことにより犬や猫のQOL(生活の質)は改善され、快適な生活をもたらします。

まとめ|犬や猫に痛みのサインが見られたときは?

少しでもいつもと違う様子が見られる場合は、動物病院への受診を検討しましょう。

犬や猫は「痛い」と言葉で伝えることができないため、日ごろから行動を注意深く観察することで、さまざまな痛みのサインを見つけることができます。

また、当院でもシニア犬や整形外科に関わる子向けにリハビリを実施していますので、ご興味のある方はぜひ当院スタッフまでお声がけください。