【獣医師が解説】猫の悪性腫瘍の中でも多い「猫のリンパ腫」

この記事の内容

南(獣医師 外科部長)

日本獣医がん学会、日本獣医麻酔外科学会に所属し外科部長として多くの手術症例を担当。犬猫からよく好かれ診察を楽しみにして来てくれることも多く、診察しながらずっとモフモフして癒してもらっていることも。見かけによらず大食漢でカップ焼きそばのペヤングが好き。1児の父であり猫と一緒に暮らしている。

リンパ腫とは?

リンパ腫とはリンパ球系細胞が腫瘍化し増殖する疾患で、造血系腫瘍(血液・骨髄・リンパ節・脾臓などの造血器に発生するがんの総称)に含まれます。

猫にみられる全腫瘍の約30%が造血系腫瘍といわれていて、そのうちの50~90%をリンパ腫が占めており、猫に最もよく見られる腫瘍のひとつです。

リンパ球は細菌やウイルスなどの病原体や異物から体を守る免疫細胞のひとつで、リンパ球が集中して存在するところをリンパ節と呼んでいます。体内に異物が侵入し、感染や炎症が起こると病原体の侵入を防ぐために免疫系が反応し、リンパ節が腫れてきます。

リンパ腫では腫瘍化したリンパ球が免疫系に関係なく増殖してしまい、リンパ節が腫れたりリンパ節以外のところに集まって腫瘍病変ができたりします。

猫のリンパ腫には猫白血病ウイルス(FeLV:Feline Leukemia Virus)が強く関連しており、FeLV陽性の猫は、陰性の猫に比べてリンパ腫の発症のリスクが約60倍と言われています。FeLV陽性猫は若齢での発症が多く、FeLV陰性の猫は老齢での発生が多くなり、好発する発生部位も異なります。

近年では完全室内飼育が主流となり、屋外でのFeLV感染猫との接触も減り、さらにワクチン接種率の上昇に伴い、FeLV陽性の猫が少なくなってきました。また、猫免疫不全ウイルス(FIV:Feline Immunodeficiency Virus)の感染によってもリンパ腫の発生率は増加すると言われています。

さらに受動喫煙でも発生リスクがあがると言われています。

猫の感染症予防についてはこちらもご覧ください。

関連記事

【獣医師監修】愛猫にワクチン接種は必要?猫の混合ワクチンについて解説します

猫のリンパ腫にはどんな種類があるの?

猫のリンパ腫は発生部位が様々で、それぞれ症状が異なります。

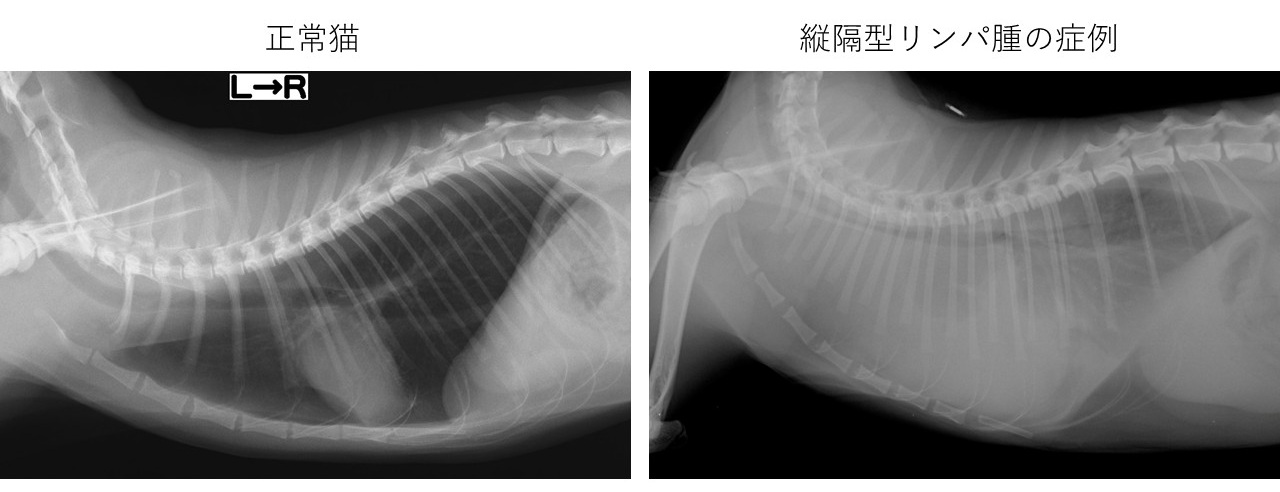

縦隔型リンパ腫

縦隔と呼ばれる胸の中にある前縦隔リンパ節や胸腺に発生します。呼吸困難や吐出、嘔吐、下痢、咳き込む、嚥下困難、胸水の貯留などの症状がみられます。FeLVに感染した若齢猫に多く発生します。

縦隔型リンパ腫の症例。縦隔内に発生した腫瘍の影響で胸水貯留がみられ、胸腔内全体が白くなり心臓の陰影も不明瞭となっている。左は正常な猫の胸部レントゲン画像。

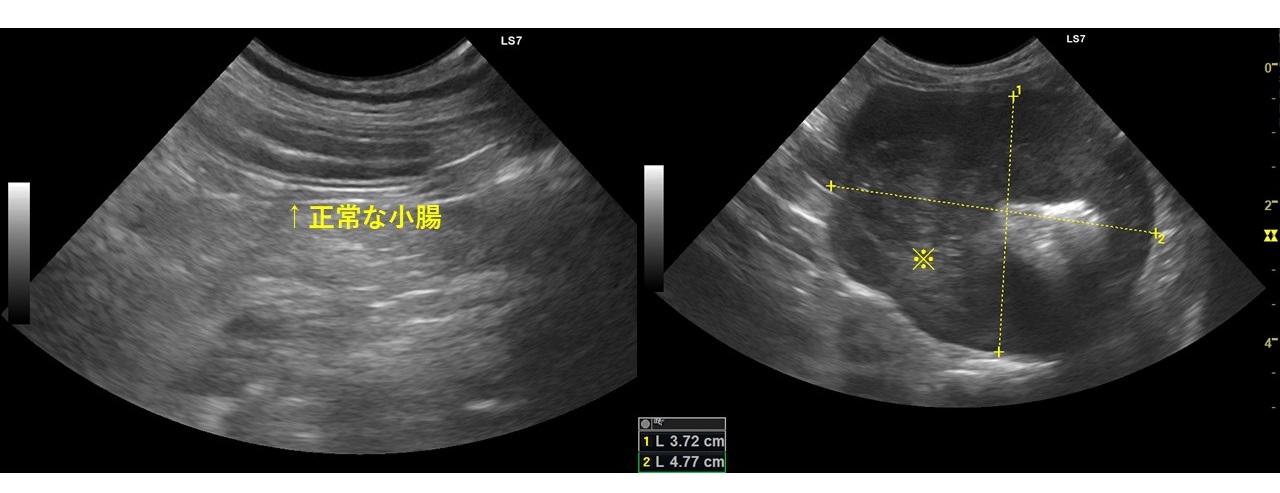

消化器型リンパ腫

腸管などの消化器に発生し、小細胞性リンパ腫・大細胞性リンパ腫・LGLリンパ腫に細分化されます。食欲不振や嘔吐、下痢、体重の減少などの症状がみられます。

症状が進むと腸閉塞や、腸が脆くなり破れて腹膜炎を引き起こすこともあります。FeLV陰性の高齢猫に多く発生します。

消化管型リンパ腫の症例。お腹の中にしこりがあり検査実施。左が正常な小腸であり、小腸壁が層構造に見えている。右が消化管型リンパ腫で小腸が腫瘤状になっている。

節性リンパ腫

全身のリンパ節が腫瘍化するタイプのリンパ腫です。犬では全身の体表にみられるリンパ節の腫れる多中心型リンパ腫が多くみられるのに対し、猫では発生は少ないとされています。

体表にあるリンパ節は顎の下・首の筋肉の間・脇の下・膝の裏にあり、特に猫では首のリンパ節が腫れることが多いとされています。食欲不振、下痢、体重減少などの症状がみられることがあります。猫では体表のリンパ節だけが腫れることは少なく、肝臓や脾臓の腫脹に伴い発見されることが多いです。

節外型リンパ腫

皮膚、中枢神経系、腎臓、鼻腔などにできるリンパ腫のことです。

皮膚リンパ腫

皮膚の発赤、脱毛、かゆみ、痛み、かさぶた状の病変ができます。口腔内にも発生することがあります。比較的進行はおだやかに進み傾向がありますが、食欲不振が続くと体重が減少していき全身状態の悪化につながります。

中枢神経リンパ腫

脳や脊髄といった中枢神経系に発生します。中枢神経系が原発性であるケースもありますが、骨髄や腎臓のリンパ腫からの浸潤も多いといわれています。麻痺やけいれんが起こることがあります。

鼻腔内リンパ腫

鼻腔・副鼻腔に発生します。FeLV陰性の老齢猫でみられることが多く、ほとんどが限局性であることが多いです。猫の場合、鼻腔・副鼻腔の疾患は腫瘍性であることが多く、約半数はリンパ腫であると言われています。

鼻腔内型リンパ腫の症例。鼻腔が腫瘍により閉塞し、眼の周囲まで拡大している。

腎リンパ腫

腎臓が原発のリンパ腫です。腎リンパ腫のうち猫では腎臓に限局して発生することは少なく、多くの症例で反対側の腎臓や中枢神経系といった他臓器に浸潤が認められます。

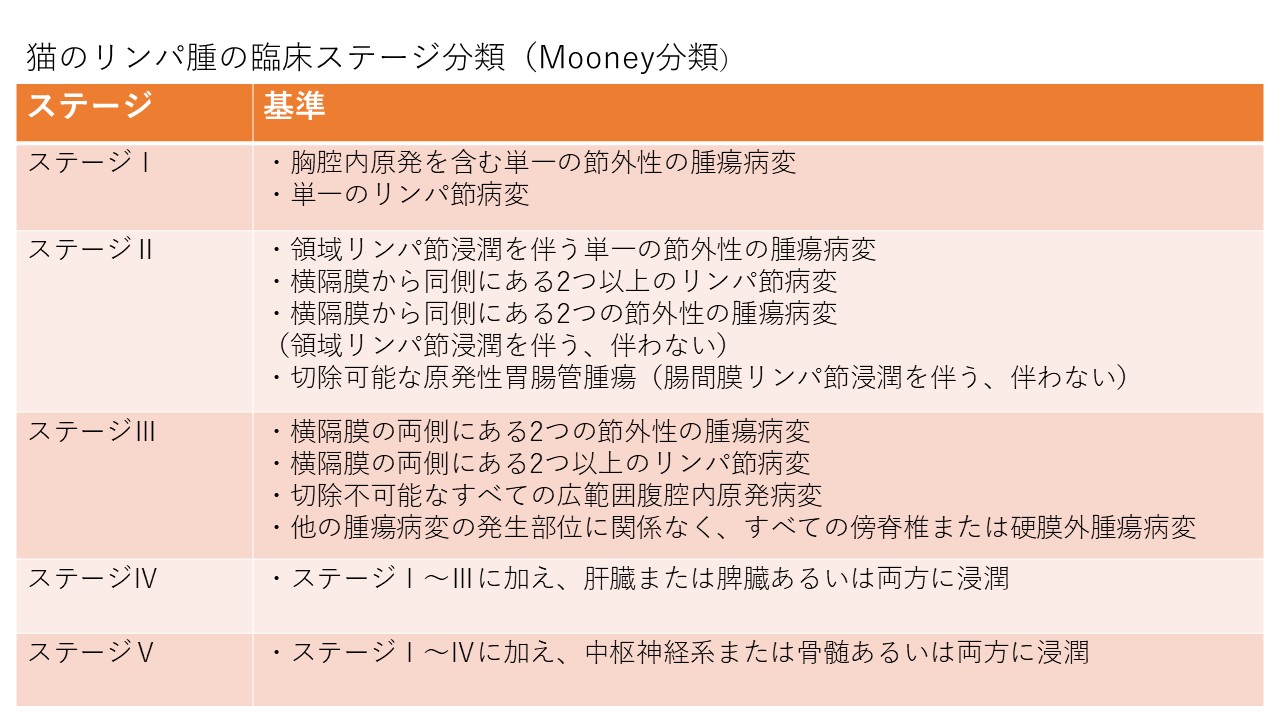

猫のリンパ腫のステージ分類

リンパ腫の進行度合いによってステージが分類されています。また腫瘍細胞の由来によってT細胞性か、B細胞性の分類も行われます。

さらにリンパ腫には悪性度と呼ばれる病気の悪さや進行の速さを表す指標があり、この悪性度によって高グレードリンパ腫と低グレードリンパ腫に分けられます。

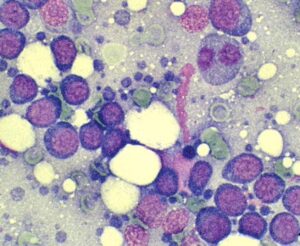

高グレードリンパ腫は細胞が未熟な状態で、分裂を繰り返すスピードが非常に速いのが特徴です。細胞の核分裂像が多く見られ、短期間のうちに腫瘍が大きく成長し、他の臓器へ浸潤するリスクも高くなります。

一方、低グレードリンパ腫は細胞が比較的成熟しており、分裂のスピードがゆっくりです。核分裂像は少なく、腫瘍の成長がゆっくりで、浸潤するリスクも比較的低い傾向にあります。

グレードについては組織生検を行い、病理診断を行うことが有用です。

猫のリンパ腫の検査と診断は?

猫では元気や食欲の低下などや、鼻汁や鼻出血といった呼吸器症状が見られる、触診によってお腹の中の臓器が腫れているなどの所見が認められる際には常にリンパ腫の可能性を想定し、検査を進めていきます。リンパ腫の中には腫瘤が触れない場合もあるので注意が必要です。

血液検査

血液中の異常なリンパ球の出現や全身状態の把握のために行います。猫の場合は感染症の有無が関係している事が多いので、FeLV(猫白血病ウイルス)とFIV(猫免疫不全ウイルス)の検査も行います。

レントゲン検査

胸部や腹部のリンパ節の腫れ、胸水、腹水、肺浸潤の有無、臓器の大きさの変化などを調べます。

超音波検査

リンパ節、肝臓、脾臓などの内部の状態を詳しく調べます。腫瘍の大きさや、臓器への浸潤の有無を評価します。

CT検査

レントゲン検査や超音波検査だけでは把握しきれない詳しい部分を確認するときはCT検査をすることもあります。

針生検:腫れているリンパ節や腫瘤に細い針を刺し、細胞を採取して顕微鏡で観察します。この検査で、リンパ腫の診断が確定されることが多いです。

切除生検

外科的切除により腫瘤の一部を切除し、病理検査を行います。細胞診よりも詳細な情報が得られ、リンパ腫の種類や悪性度をより正確に診断できます。

クローナリティ解析

T細胞由来、B細胞由来といったリンパ腫の分類を確認する検査はクローナリティ解析というPCR検査にて行います。特殊な検査であり、顕微鏡での形態学的評価の鑑別が難しい場合にも非常に有効な判断材料となります。

治療方法

リンパ腫の治療方法は、化学療法(抗がん剤治療)、放射線治療、外科的切除がありますが、全身性疾患になるため、化学療法がメインとなることが多いです。

化学療法

リンパ腫治療の中心となるものです。治療計画は様々ありますが、リンパ腫のステージ、動物の状態、年齢、飼い主様の通院可能回数やコストなどによって異なってきます。

猫は犬と比べ化学療法によく耐えられることが多く、胃腸障害も多くないといわれていますが、副作用のコントロールは重要になってきますので、担当獣医師とよく相談した上で治療を決定していきます。こちらも合わせてご覧ください。

関連記事

動物病院で抗ガン剤治療を勧められた 怖いけどどうしよう?

外科療法

通常は第一選択にはなりません。しかし皮膚リンパ腫が孤立性にある場合や節性リンパ腫では第一選択になることがあります。また、物理的に腸閉塞や気道閉塞などを伴う場合は外科的切除を行うことで閉塞を解除することもあります。

放射線療法

硬膜外、縦隔、鼻腔などの局所性リンパ腫が治療対象になります。特に鼻腔リンパ腫は化学療法と比較してもより良好な反応率、治療期間が得られています。

猫のリンパ腫の予後はどれくらい?

リンパ腫の治療の目標は寛解という状態になります。寛解とは症状が一時的に軽くなったり消えたりする状態のことで、完治とは異なります。

一般的に猫のリンパ腫は犬と比較すると治療に対する反応と寛解率があまりよくないことが多く、生存期間も短いと言われています。しかしながら、早期発見早期治療により症状が穏やかになるケースもあります。中には5年以上も寛解状態を維持する治療を行った猫もいます。

リンパ腫は、どんなに気を付けていても起こりうる病気です。日々の観察と生活環境への配慮、そして定期的な健康診断を心がけ、異変に気づいたらすぐに受診するようにしましょう。

また犬のリンパ腫についてはこちらをご覧ください。

関連記事

実は多い血液のガン、中でも一番多い「犬のリンパ腫」について解説します!