【獣医師監修】犬や猫の認知症の症状は?治療や予防について解説

この記事の内容

高齢になった愛犬・愛猫の行動が少し変わってきたとき、「年のせいかな?」「認知症かもしれない…」と不安になる飼い主さんは少なくありません。犬や猫も人と同じように歳を重ね、認知機能が低下してくることがあります。まずは正しい知識を持ち、気づき・見守り・支えることが大切です。この記事では、認知症が起こりやすくなる年齢やよく見られる症状、治療法、予防法などを説明していきます。

荻野 (獣医師)

動物とご家族のため日々丁寧な診療と分かりやすい説明を心がけています。日本獣医輸血研究会で動物の正しい献血・輸血の知識を日本全国に広めるために講演、書籍執筆など活動中。3児の父で休日はいつも子供たちに揉まれて育児に奮闘している。趣味はダイビング、スキーと意外とアクティブ。

犬や猫の認知症とは?

犬や猫の認知症とは、脳の障害や様々な要因によって認知機能が低下し、日常生活に支障が出る状態を指します。正式には「認知機能不全症候群」と呼ばれ、ペットの高齢化に伴い、犬・猫の認知症は年々増えてきています。

犬や猫の認知症は何歳から起こりやすいの?

シニア期に入ると徐々に認知症の初期症状が見られることがあります。そして年齢が上がるほど、認知症発症率は高まります。犬の場合は、7歳からシニア期に入るといわれています。

アメリカで実施された調査では、以下のように報告されています。

- 犬

- 11~12歳で約30%、13歳で急増し、15~16歳では約70%が認知症が疑われる症状を発症

- 猫

- 11~14歳で約8%、15歳以上で約50%に認知症が疑われる症状を発症

犬や猫の認知症の原因は?

認知症の原因はひとつではなく、いくつもの要素が重なって起こると考えられています。

- ・脳の萎縮

- ・異常なたんぱく質の蓄積

- ・ストレス

- ・脳疾患(脳梗塞・脳腫瘍・脳炎など)

- ・神経細胞(ニューロン)の消失

日本では、認知症と診断された犬の約8割が柴犬という報告もあり、遺伝的要因も示唆されています。

ただし、現在のところ、原因を特定することは難しいとされています。

犬や猫が認知症になると、どんな症状がみられるの?

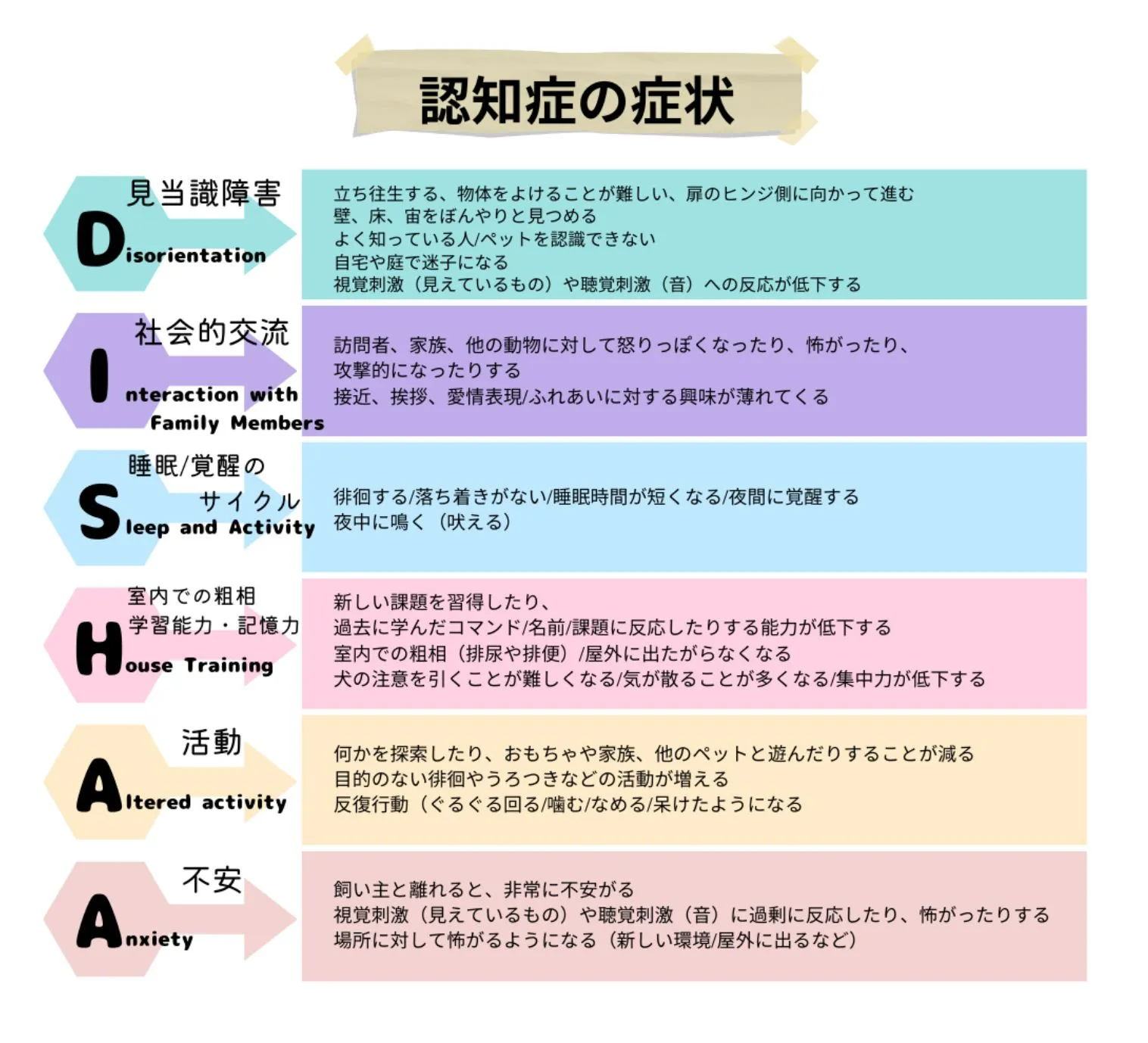

認知症の代表的な症状は、頭文字を取ってDISHAAと呼ばれます。(※VISHDAAとする分類もあります)

症状は最初は「なんとなく変かも?」という違和感から始まり、少しずつ進行しやすい傾向があります。

見当識障害(D)

- ・立ち往生する

- ・物体をよけることが難しい

- ・扉のヒンジ側に向かって進む

- ・壁、床、宙をぼんやりと見つめる

- ・よく知っている人/ペットを認識できない、

- ・自宅や庭で迷子になる

- ・視覚刺激(見えているもの)や聴覚刺激(音)への反応が低下する

社会的交流(I)

- ・訪問者、家族、他の動物に対して怒りっぽくなったり、怖がったり、攻撃的になったりする

- ・接近、挨拶、愛情表現/触れ合いに対する興味が薄れてくる

睡眠/覚醒のサイクル(S)

- ・徘徊する

- ・落ち着きがない

- ・睡眠時間が短くなる

- ・夜間に覚醒する

- ・夜中に鳴く(吠える)

室内での粗相、学習能力・記憶力(H)

- ・新しい課題を学習したり、過去に学んだコマンド/名前/課題に反応したりする能力が低下する

- ・室内での粗相(排便や排尿)

- ・屋外に出たがらなくなる

- ・犬の注意を引くことが難しくなる

- ・気が散ることが多くなる

- ・集中力が低下する

活動(A)

- ・何かを探索したり、おもちゃや家族、他のペットと遊んだりすることが減る

- ・目的の無い徘徊やうろつきなどの活動が増える

- ・反復行動(ぐるぐる回る/噛む/なめる/呆けたようになる)

不安(A)

- ・飼い主と離れると非常に不安がる

- ・視覚刺激(見えているもの)や聴覚刺激(音)に過剰に反応したり、怖がったりする

- ・場所に対して怖がるようになる(新しい環境/屋外に出るなど)

役立つ情報を更新中!

ぜひフォローしてください!

スタッフが答えます!

いきなり質問シリーズ

皆さんもぜひ

お家でチャレンジ!

動物に関する情報発信中

実際の手術症例を紹介

動物病院の裏側披露

スタッフの

こんなおちゃめな姿も!?

スタッフが答えます!

いきなり質問シリーズ

皆さんもぜひ

お家でチャレンジ!

動物に関する情報発信中

実際の手術症例を紹介

動物病院の裏側披露

スタッフの

こんなおちゃめな姿も!?

\ Follow Us /

早速インスタグラムを見る

早速インスタグラムを見る

犬や猫の認知症の診断方法は?

現在、犬や猫の認知症には明確な診断基準が確立されていません。そのため、チェックシートや日頃の行動変化の観察が重要です。人間のように自覚症状を訴えることや、会話をすることによって認知症に気付くことがないため、ご家族がいかに様子の変化に気付くか、よく観察しているかが認知症を診断するヒントとなります。

また一見すると認知症のような症状でも、以下のような他の病気が原因となり、徘徊や夜鳴きが見られることがあります。

様子の異変に気付いたら、動物病院を受診するようにしましょう。

- 犬

甲状腺機能低下症、脳腫瘍、前庭疾患、白内障 など - 猫

腎臓病、甲状腺機能亢進症 など - 行動学的疾患

分離不安、常同行動 など

犬や猫の認知症、治療と予防のポイントは?

現在、認知症を治す治療薬はありません。そのため、認知症は症状の進行をゆるやかにすることや、問題となる行動を和らげることが中心となります。

食事やサプリメント

抗酸化作用のあるDHAやEPAなどのオメガ脂肪酸、ビタミンE・C、βカロテン、フラボノイドなど多くを含むサプリメントや食事を与えるといいでしょう。

生活習慣や生活環境の見直し

昼夜逆転や夜鳴きなどで飼い主様の生活に支障がでる場合には、日向ぼっこをしたり日中に運動することで夜間眠りやすくしてあげたり、抗不安薬や鎮静薬を使用するという選択肢もあります。

運動やトレーニングの工夫

認知症の予防には、脳に刺激を与えることが重要と考えられています。たとえば、お散歩のコースを少し変えてみる、お散歩の時間を変えてみるといつもと違うものが目に入ってきて良い刺激になります。

頭を使うトレーニングも良いとされています。例えば、好きなおやつを隠して見つけ出して食べるといった「ノーズワーク」は10分間で1時間分の刺激になると言われています。

スキンシップ

お顔だけでなく、手足や指先をやさしくマッサージしてあげることもおすすめです。

声をかけながら、ゆっくり撫でたり、スキンシップを取るだけでも脳への良い刺激となり、安心感につながります。ただし、どれだけ予防をしても、認知症を完全に防ぐことは難しいのが現実です。もし認知症を発症した場合には、介助や介護が必要になってくることもあります。その際の具体的なケア方法やサポートの工夫についてはこちらの記事で詳しく紹介しています。

関連記事

準備は出来ていますか?犬や猫の介護の準備・方法お教えします ~排泄 寝たきりの介助編~

まとめ|「うちの子、認知症かも」と思ったら?

犬や猫の認知症は、特別な病気というよりも「老化のひとつのサイン」です。

完全に防ぐことは難しいですが、早めに気づき、生活環境を整えてあげるなど、進行をゆるやかにする工夫が大切です。

毎日のちょっとした変化に目を向けて、「最近よく鳴くようになった」「夜に落ち着かない」などのサインを見逃さないようにしましょう。

そして何より大切なのは、飼い主さんが焦らず、優しく寄り添うことです。愛犬や愛猫は、飼い主さんの声やぬくもりに安心を感じています。もし気になる行動が続く場合は、早めに動物病院に相談してください。

正しい知識とサポートがあれば、シニア期も穏やかに、幸せに過ごすことができます。