猫の皮膚肥満細胞腫

当院で実施した外科症例について紹介します。

今回は猫の皮膚肥満細胞腫の症例です。

※術中写真が表示されますので苦手な方はご注意ください。

プロフィール

猫 雑種 去勢雄 13歳

来院理由

定期診察 排尿に関する症状あり

検査

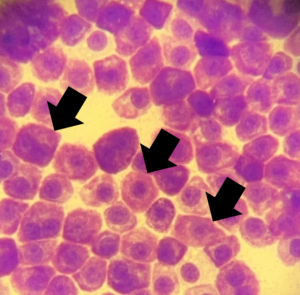

身体検査で、頸部背側に4×4mm大白色のしこりを偶発的に認めたため、針で内部の細胞の一部を採取する細胞診検査を行った。検査の結果、肥満細胞腫だった。

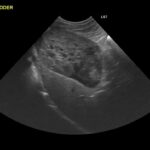

肥満細胞腫の切除を行うにあたり、術前検査として血液検査、腹部エコー検査、胸部レントゲン検査を行った。いずれの検査も手術を行う上で問題となる箇所は認められなかった。画像検査において、内臓への転移を示唆する腫瘍性病変は認められなかった。

また、排尿に関する症状は診察時消失していたため経過観察とした。

外科手術

全身麻酔下にて、頸部のしこりの大きさより広く切除した。

その後、皮下および皮膚を縫合した。

切除した組織に関して、病理組織学的検査を実施した。

病理組織検査結果

皮膚肥満細胞腫

手術後の経過

全身麻酔からの覚醒は良好であり、手術当日夕方に退院。

手術から約3カ月後、頸部背側に痂疲(かさぶた)を認めた。皮膚肥満細胞腫の再発の可能性を考慮し、拡大や腫瘍化に注意し経過観察としたが3カ月後に自然消失した。

猫の肥満細胞腫について

肥満細胞腫とは、肥満細胞という炎症やアレルギーに関わる免疫細胞が異常に増殖してできる悪性腫瘍です。

犬の肥満細胞腫の場合、悪性度の高い腫瘍として知られています。しかし猫の皮膚肥満細胞腫は、元気食欲の低下や転移が認められることは少なく、切除手術によって治癒することが多いという比較的良性腫瘍に近い経過をたどります。肥満細胞腫について詳しくはこちらの記事で解説していますのでご覧ください。

近年、Sabattiniらは猫の肥満細胞腫に関して、腫瘍細胞の形状や腫瘍自体の大きさからグレード分類がされると報告しています。これには低グレード、高グレードの2つが存在し、前者は良好な予後が予測され、後者は命に関わることが多い症例が該当します。

今回の症例では、不規則な形の腫瘍細胞の核がほとんど観察されなかったこと、肥満細胞腫自体の大きさが小さく1か所のみであったことから、低グレードに分類されると考えられます。

肥満細胞腫は目に見えないレベルで周囲に拡散していることがあるため腫瘤だけの切除ではなく、腫瘤から数センチ拡げた範囲(外科的マージン:切除時の組織辺縁)で切除する必要があります。猫では犬の肥満細胞腫とは異なり、必ずしも広いマージンの確保が再発率の低下や予後に繋がるわけではないと報告されています。しかし今回の症例では、発生した場所として余裕をもった切除が可能であったため、広めのマージンを確保して切除しました。

まれに脾臓や消化管などの内臓へ転移がみられることもあります。そのため今後は、定期的に健康診断を実施していき経過をよく観察することが推奨されます。

日ごろからよく全身を触り、いつもと違う異常に気が付いた際には動物病院にご連絡ください。

この記事を書いた人