怖い貧血!犬や猫の免疫介在性溶血性貧血(IMHA)ってどんな病気?

難しい名前ですが「免疫介在性溶血性貧血」という病気があります。初めて聞く方も多いのではないでしょうか?

これは自分の身体を守るための抗体が、自分の赤血球を異物とみなして壊してしまうことで溶血し貧血が起こるという病気です。

命にかかわることもある怖い病気ですが、早期発見と治療がわが子の命を助けることになります。

それでは免疫介在性用溶血性貧血(Immune-mediated hemolytic anemia : IMHA)について詳しく解説していきましょう。

IMHA:免疫介在性溶血性貧血とは

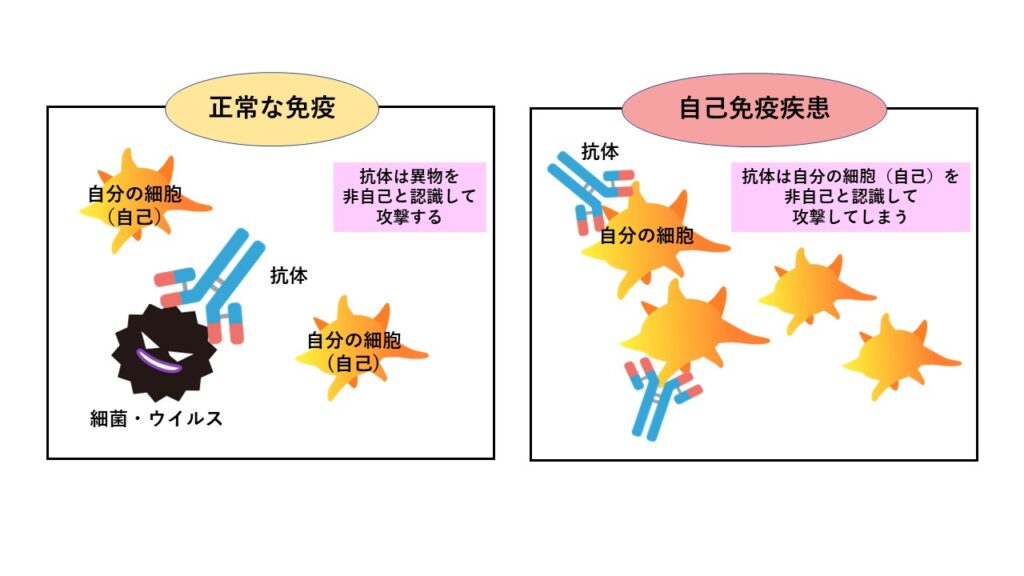

免疫介在性溶血貧血とは、生物学的に自分のことは「自己」、自分ではないものは「非自己」と呼んでいます。

免疫は、自分(自己)と自分ではないもの(非自己=敵)を認識して、体外からの異物の侵入を監視し排除して体の防御反応を担っています。

しかし、免疫になんらかの異常が発生し、自己を非自己と判断してしまった結果、体の中の組織や臓器に攻撃をしてしまい起こる病気のことを自己免疫疾患と言います。

自己免疫疾患を患ってしまうと、自己を攻撃する自己抗体ができます。そして、組織や臓器に重大な障害が起きます。

こういった自己免疫疾患には、ヒトでは関節リウマチなどの膠原病が有名ですが、動物では免疫介在性溶血性貧血(IMHA)、免疫介在性血小板減少症、天疱瘡、多発性関節炎などが挙げられます。

原因

IMHA発症の原因はよくわかっていないと言われています。

遺伝的要因、感染、薬物、ワクチン接種、悪性腫瘍、膵炎などが引き金になって起こることもあります。プードル、シーズー、コッカー、マルチーズ、コリー系の品種が発症しやすいといわれています。

症状

IMHAが発症するとどうなるのでしょうか?

・元気食欲の低下

・発熱

・可視粘膜の蒼白(歯茎が青白い)

・呼吸促拍(呼吸が速くなる)

・黄疸、血色素尿(白目が黄色い、おしっこがウイスキー色)など

これらのような症状が見られます。

|

|

ご家庭で最も気づきやすい症状は普段と比べ元気食欲がないことで、異変を感じご来院されることが多いです。

普段からよく観察しているご家族は黄疸や血色素尿、可視粘膜の蒼白にも気づくことがあります。

血色素尿について詳しくはこちらをご覧ください。

診断

貧血は大きく分けると3つあります。

①出血する

血管外に血液が出ていくこと。怪我などで体外に出血するケースももちろんのこと、腹腔内出血など見えにくい出血もあります。

②赤血球が作られない

鉄欠乏などの栄養不足、赤血球を作る骨髄細胞の病気、抗がん剤などの副作用などが考えられます。

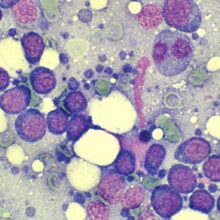

③溶血(赤血球が壊されること)

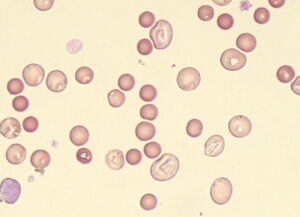

赤血球は薄い膜で覆われているナイーブなものです。何らかの原因で膜が破れて、その中に含まれる血色素(ヘモグロビン)が流出し、血色素尿や黄疸などの症状を起こします。

免疫介在性溶性貧血、たまねぎ中毒など。

この3つの貧血を疑う症状があることを元にして検査を進めていきます。

・血液検査による貧血の確認

・赤血球凝集反応(顕微鏡での赤血球同士が結合する反応の有無)

・自己抗体の有無

・レントゲンや超音波検査(腹腔内出血などの出血の有無、脾腫、重篤な炎症、腫瘍の有無などを調べるため)

急性のIMHAではDIC(播種性血管内凝固)が起こり死亡することもあるため、血液凝固系・線溶系の検査を行うこともあります。

・PT(プロトロンビン時間)

・APTT(活性化部分トロンボプラスチン時間)

・フィブリノーゲン

・FDP

・Dダイマー など

治療

ほとんどの場合が内科治療から開始することが多いです。

ステロイドや免疫抑制剤(シクロスポリン、アザチオプリンなど)を使用して、免疫抑制療法を行います。貧血が重度の場合は輸血療法も必要になります。

酸素を運ぶ赤血球が少なく酸欠状態に陥りやすく、酸素室を使用することも少なくありません。

治療は長期間に及ぶことが多く数ヶ月単位で続ける必要があります。症状が改善しても再発する可能性もあるため定期的なモニタリングが必要です。

赤血球が増加して貧血が改善し安定した状態になれば、少しずつゆっくり減薬していきます。慎重に貧血のチェックと薬の減量を繰り返し行っていきます。

再発が繰り返される場合や内科治療の反応に乏しい場合は外科治療として脾臓の摘出を行うこともあります。

まとめ

IMHA治療の目標は症状の消失であり、治癒ではなくあくまで寛解(症状が消失した状態)です。

ご家族の判断による減薬や休薬は非常に危険ですので、必ず獣医師の指示に従いましょう。

重症になってから気付くとそれだけ回復にもエネルギーが必要です。中にはそのまま亡くなってしまうケースも少なくありません。

普段から口の中などの粘膜の色を見る練習や、おしっこの色などにも注意して変化に気付ける環境づくりをしましょう。

この記事を書いた人