【獣医師解説】犬のうんちが赤い!血便の種類と原因について解説

この記事の内容

「愛犬の便に血が混じっていた」「元気があるのにうんちが赤い」

こういった症状で来院される患者さんは、動物病院では珍しいことではありません。

特に、初めて血便を見たご家族にとっては「大きな病気ではないか」と心配されることも多いでしょう。

実際には、多くの場合で軽症であり、すぐに命に関わるような緊急性の高いものではないこともあります。しかし、中には重大な病気が隠れている可能性もあるため、血便が見られた際は念のため動物病院での診察をおすすめします。

今回は、「犬の血便」について詳しく解説いたします。

海野(獣医師)

一人一人に寄り添った診療ができるようご家族様の話に耳を傾け、お気持ちを汲み取れるように心がけています。外科、救急医療分野の技術向上のため多くのセミナーを受講し、腕を磨いている。趣味はバイオリンと映画鑑賞。アクションやSFが好きでスターウォーズのダースモール推し。

犬の血便にはどんな種類があるの?

犬の血便は「便の色」や「便の状態」によって種類が分けることができます。

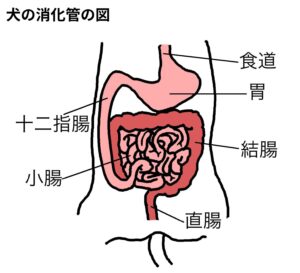

血液は時間が経つほど酸化して黒くなっていくため、便の色によってある程度どこからの出血なのかを推測することが可能です。出血の原因となっている場所は大きく、上部消化管(食道・胃・十二指腸・空腸・回腸)と下部消化管(結腸・直腸)に分けられます。(消化管の仕組みについてはこちらの記事もご覧下さい)

鮮血便

鮮やかな色の血が付着している便です。

犬の下部消化管の中でも肛門付近または肛門から近い大腸下部からの出血が考えられます。

粘血便

ゼリー状の粘液と血液が混じった便です。

下部消化管で腸の表面を覆う粘膜が傷ついて出血が起きたことが考えられます。

暗赤色便

少し暗い赤色の血が付着している便です。

出血から時間が少し経過したと考えられるため、上部および下部消化管での出血が考えられます。

タール便

黒いタール状の便です。

出血から時間が経過したと考えられるため肛門から遠い上部消化管からの出血が考えられます。

犬の血便は固い便の場合と下痢の場合があります。下痢に関してはこちらの記事をご覧ください。

犬の血便の原因は?

血便と一口に言っても、その原因はさまざまです。血便を引き起こす要因によって対応や治療の方針は異なるため、まずは原因を明らかにすることが大切です。

下部消化管からの出血が考えられる病気

・肛門周囲の病気

・下部消化管の腫瘍

・大腸炎(ストレス、食事性)

・感染症(寄生虫感染症やパルボウイルスなどのウイルス感染症)

・直腸脱

・便秘 など

上部消化管からの出血が考えられる病気

・胃炎

・胃、十二指腸潰瘍

・寄生虫の重度寄生

・異物誤飲・誤食

・上部消化管の腫瘍

・胃・腸捻転(胃や腸がねじれてしまう病気)

・腸重積(腸の一部が近くの腸の中に入り込んでしまう病気)

・血液凝固異常(血が止まりにくくなってしまう病気)

・鼻血や肺や気管支からの出血(上部消化管からの出血ではないが血液を飲み込むことで黒色便が見られる) など

緊急性が考えられる場合

緊急性の低いことが多い血便

・犬の便に少し赤い血が付く程度で、元気や食欲があり、そのほかに症状がない

→このようなケースは、数日様子を見ても問題ないことが多いです。ただし、血便が続いたり、ほかに症状が出てくる場合は動物病院を受診しましょう。

緊急性が高いことが多い血便

・黒色便が出ている

・血便の他に元気や食欲がない

・嘔吐や下痢などの症状がある

・便に混ざる血液量が多い

・幼齢または老齢の犬

→これらに当てはまる場合は、命に関わったり、あるいは重大な病気にかかっている可能性があります。早めに動物病院を受診しましょう。

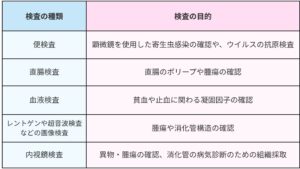

犬の血便の診断方法は?

犬の血便の原因は様々です。まずは検査を行い、原因を追究します。

犬の血便はどうやって治療するの?

血便の治療方法は、血便の原因によって異なります。

軽症の場合

感染の可能性が低く、軽症と判断されたときは、症状に応じて点滴や下痢止めなどの 対症療法(症状を和らげる治療) が行われます。

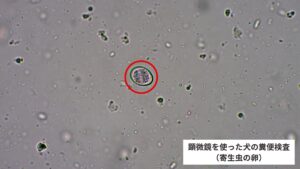

寄生虫が原因の場合

検査で寄生虫が見つかったときは、駆虫薬(虫を駆除する薬) を投与します。

重症の場合

症状が強い、または重大な病気が疑われるときは、入院による治療、手術、抗がん剤の投与 などが必要になることもあります。

まとめ

犬の血便には、一過性で自然に治まるものから、命に関わる病気が原因となるものまで、さまざまな要因があります。

本来、健康であれば便に血が混じることはありません。したがって、血便が見られた場合は体のどこかに異常が起きているサインと考えましょう。少しでも気になることがあれば、できるだけ早めに動物病院を受診することをおすすめします。

受診の際には、直近の便を持参していただけると診断の助けになります。便を保存する際は、ラップやビニール袋など水分を吸収しないものに包むことが大切です。もし便を持参できない場合は、形や色がわかる写真を撮って見せていただくと参考になります。