犬と猫の歯と口と食道の話~消化の始まりは口から~

柏倉(愛玩動物看護師)

学生の頃から努力家で真面目と言われる性格。一つひとつの仕事に丁寧に向き合い、その動物にとっての最善の看護を提供したいと考えている。文字にもその性格が出るようで、院内でも一二を争う美文字と褒められるのが自慢。趣味はディズニーランドのショーパレード鑑賞。

消化は口から始まる

消化とは食べ物を吸収しやすいように変化させるはたらきのことをいいます。

消化の働きをする組織を消化管といい、口、食道、胃、小腸、大腸、肛門で構成されています。

消化は大きく2つに分かれており、

1.噛むことによる消化

2.唾液や消化管に含まれている酵素による消化

「消化」と聞くと胃や腸のイメージをしますが、噛むことから消化は始まっているのです!

今回は口や食道などがどのような仕組みで働き、どのようにして食べ物を胃まで運んでいるのかご説明します。食べ物が最終的に便になるまでの流れに関してはこちらをご覧ください。

口での消化

食べ物を口にするときに初めにすることは噛むことですよね。食べ物を飲み込める大きさに切るために歯を使って食べ物を食いちぎることも消化の1つです。

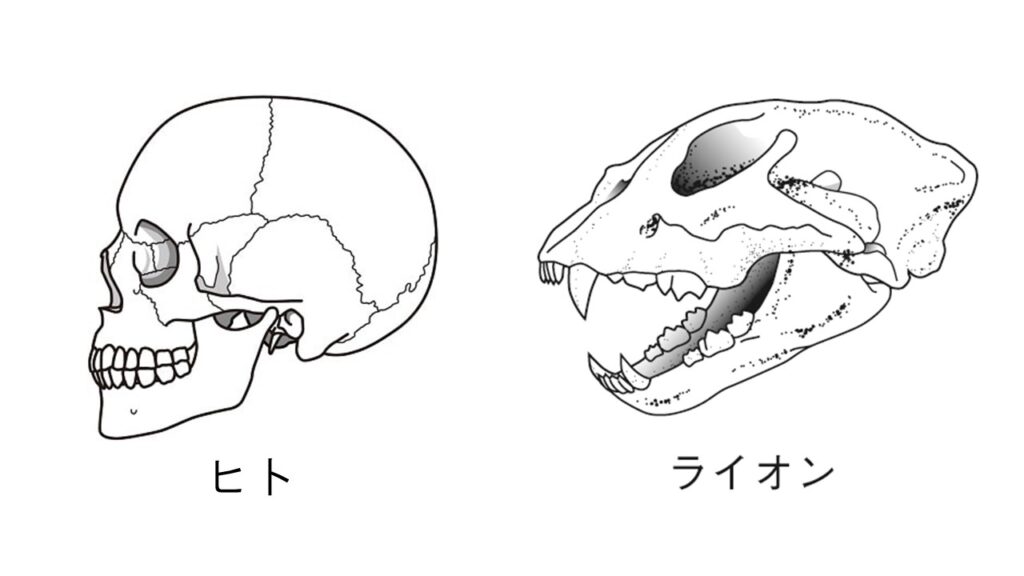

犬や猫は肉を引き裂き飲み込める大きさに切る役割が重要であるため、人間の平べったい奥歯とは違い、奥歯がとがっているのが特徴です。犬、猫の歯の特徴に関しては詳しくはこちらをご覧ください。

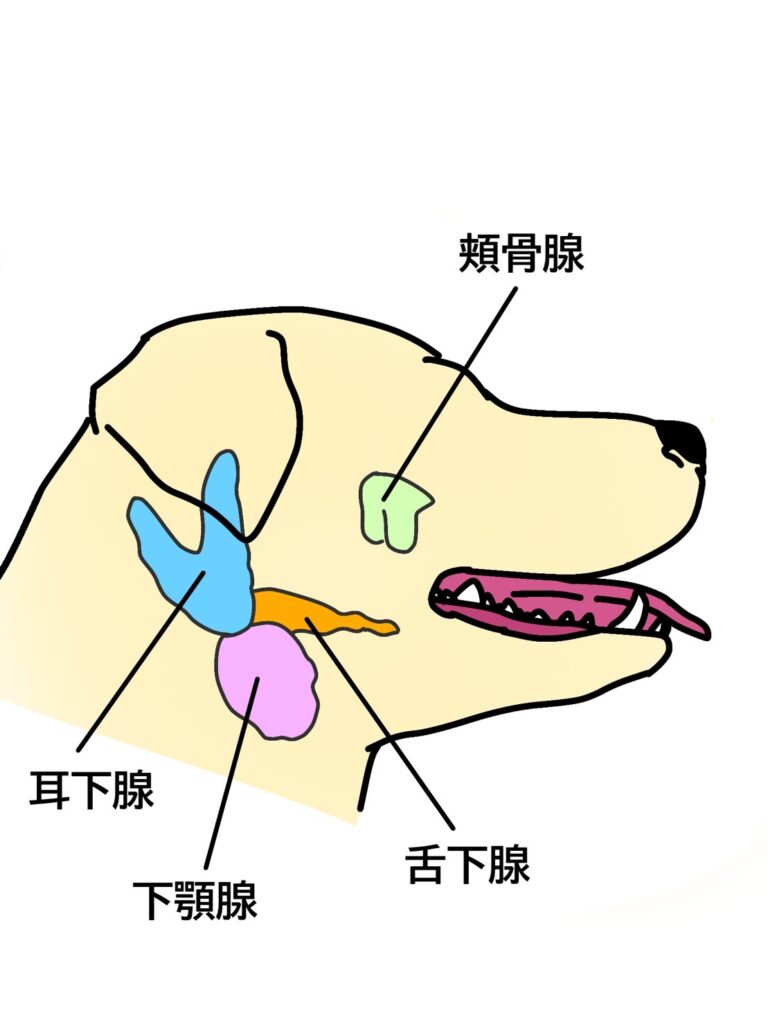

また、犬猫は肉を中心とした食事のため、炭水化物を消化するのに特化したアミラーゼという消化酵素を人間ほど分泌する必要がありません。咀嚼をすることで唾液の分泌がうながされ、アミラーゼが一緒に分泌されます。犬猫にとってアミラーゼの分泌は重要ではありませんので食べ物を嚙み砕く(咀嚼する)必要性が人と比べるとあまりなく、飲み込める大きさまで嚙みちぎったら、そのまま飲み込むことが多いのです。

そのため、歯科治療の一環で歯を抜いても特に問題なく食べることができます。

一方、人は炭水化物を主食としているため、唾液の分泌を促して炭水化物を消化するために咀嚼が大切なのです。

舌の役割

舌の役割はさまざまです。特に犬においては暑いときに舌を出して体温を下げる役割としては有名ですね。

ハァハァと吐く息から体にこもった熱を放出するのと同時に、人でいう汗をかいて体温を下げる役割を舌で行っており、唾液を利用して体温を下げています。

また、人と同じように味を感じる細胞が舌にあります。人に比べ犬猫は味を感じる機能が低いですが、苦みや酸味、塩味を感じています。

味覚に関して詳しくはコチラ

また、食べ物を飲み込むときに舌がとても重要な役割をしています。舌は筋肉でできており、横紋筋という腕や足の筋肉と同じ種類でできています。

この横紋筋は自分が動かしたいと思った方向に動かせることできる筋肉であり、口に含んだ食べ物を喉まで運ぶ役割を担っています。

食道の構造

どのように口から入れた食べ物を胃まで運んでいるのでしょうか。

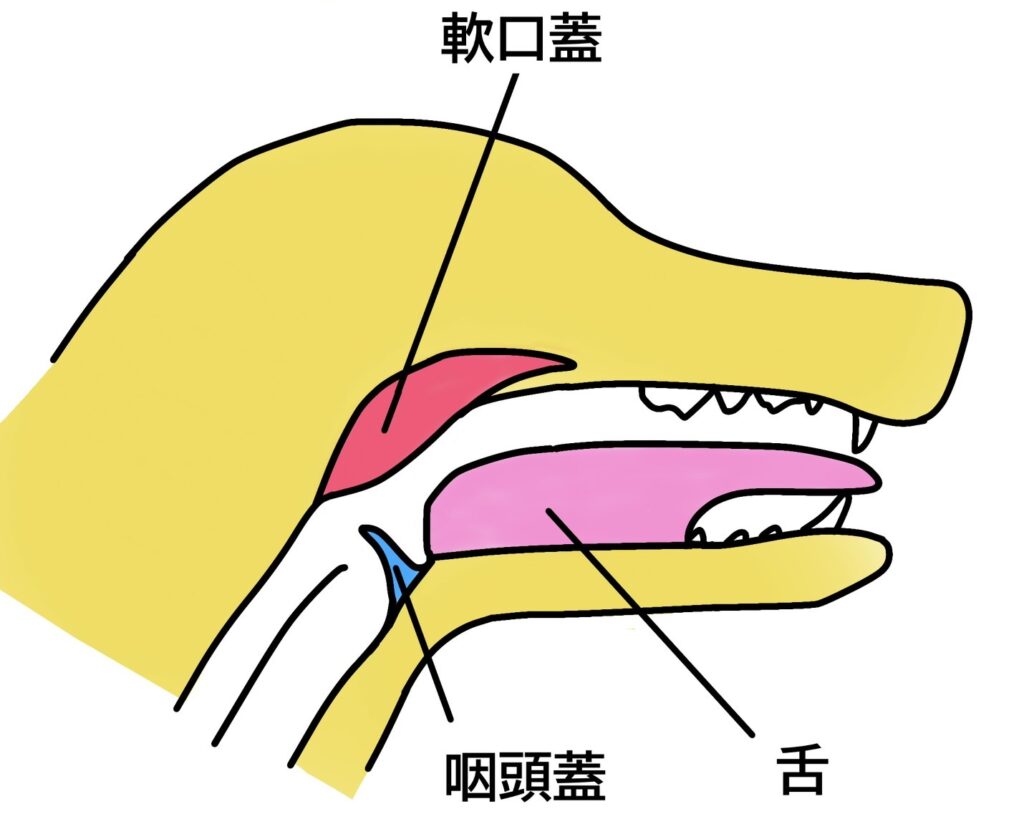

舌によって喉まで運ばれた食べ物は、まず始めに喉奥にある軟口蓋を通り、その次に喉頭蓋に到達します。

軟口蓋は口と鼻が繋がっている部分にあり、食べ物を飲み込むときに鼻に食べものが逆流しないよう蓋をする役割があります。喉頭蓋は食べ物を飲み込む時に食べ物が気管に入らないように蓋をして、食道へと導く役割があります。

軟口蓋、喉頭蓋を通過すると胃に向けて食べ物が食道を通っていきます。

この時、食道の筋肉が収集・拡張を繰り返して、目的の場所に動かす運動「蠕動運動」により運ばれていきます。食道は多くの動物が舌の筋肉である横紋筋で始まり胃に近づくにつれて、自分の意志とは関係なく動く平滑筋という筋肉で構成されていますが、犬や草食動物の一部動物では、食道のほぼ全てが横紋筋でできており、収縮・拡張を繰り返し、胃まで運んでいきます。

よく見られる疾患

次は口から食道でよくみられる疾患をご紹介いたします。

(1)口

・悪性黒色腫(メラノーマ)

メラニン色素を生成する細胞メラノサイトが悪性腫瘍となったがんの1種です。

一般的に唇や歯肉、硬口蓋、皮膚、爪などによく見られ、中高齢の犬で発症することが多いです。メラノーマは転移しやすく、リンパ節や肺に転移がよく見られるのが特徴です。

口腔内の場合は口臭や口、鼻からの出血、ごはんが食べにくいなどの症状がみられ、皮膚や爪の場合は患部をなめる、出血、歩様異常、初期段階では症状が見られないこともあります。

発症した場合、発症した部分を切除する手術や放射線、抗がん剤等による化学療法、転移などがあれば緩和治療を行います。

-300x225.jpg)

・扁平上皮癌

歯肉や唇、舌、扁桃、鼻腔、肺、皮膚に発生する癌で、口腔内で発生する癌の中でメラノーマに続いて2番目に多い癌です。

歯肉や唇、舌に発生した場合、ごはんが食べづらい、流涎、出血、口臭などの症状が見られます。歯肉や唇にできた扁平上皮癌はメラノーマに比べ転移する可能性は低いと言われており、癌を完全に切除すれば予後は良いと言われております。外科手術を行った場合、切除する箇所によっては、お顔の形が変わったり、ごはんを食べるときに補助が必要になる場合があります。

一方喉にある扁桃に癌が発生した場合、転移する可能性が高く、予後は悪いと言われております。また、癌が大きくなると気道を圧迫してしまい呼吸がしづらくなる症状が見られます。

・歯周病

3歳以上の犬猫の多くが発症していると報告があります。

口臭や出血、よだれ、ごはんを食べにくそうにしている、口回りを触るのを嫌がるなどの症状が見られます。歯周病が進行していくと歯がぐらぐらする、下顎骨折、歯根の炎症により神経や骨を溶かして頬近くの皮膚に穴があく歯瘻(しろう)がみられます。

歯周病対策は歯磨きが一番効果的です。歯周病の原因である歯垢を歯石になる前に歯ブラシで磨くことが重要です。歯周病について詳しくはこちらをご覧ください。

(2)喉

・咽頭麻痺

咽頭麻痺とは喉にある咽頭が吸気時に開かないことによる呼吸器の障害で、お腹を使って呼吸をする「努力性呼吸」が認められます。咽頭麻痺の原因は様々であり、外傷、炎症、腫瘍、ホルモン疾患、薬の作用などがあげられます。中高齢の大型犬でよく見られ、特にゴールデン・レトリバーやラブラドール・レトリバーが発症しやすい犬種です。

咽頭が麻痺することによりうまく食べ物や水を飲み込むことが出来ず、誤嚥につながる可能性があります。

治療では薬の服用や外科治療があげられ、外科治療の場合、咽頭の一部を固定する方法や気管を直接開けて空気の通り道を作る「永久気管切開」の方法があります。永久気管切開をした場合、喉に直接穴ができるため、気道からでる分泌物を毎日吸引したり、喉が乾燥しないように潤わせる必要があります。

(3)食道

・巨大食道症

食道が常に拡張している状態と胃まで運ぶ運動性が低下する病気です。

原因は食道の神経や筋肉などに異常が生じることによります。

胃まで運ぶ筋力が低下するため食道に食べ物が残っている状態になり、嘔吐と異なり何の前触れもなく吐き出す症状「吐出」がみられます。また、吐出が続くことにより誤嚥による肺炎も併発することがみられます。

・食道狭窄

食道に腫瘍ができて外側から圧迫されたり、食道内の異物による損傷や胃の内容物が逆流することにより食道の筋肉の収縮や繊維化、腫れたりすることで食道が狭くなり閉塞してしまう病気です。

食欲はあるのに食後すぐに吐出するのが特徴です。また、よだれが多くみられることもあります。重症の場合は吐き出したものが肺の方に入ってしまうことで誤嚥性肺炎を起こし咳や呼吸困難などがみられることがあります。

・食道穿孔

鶏や牛の骨、竹串やボールペンなどの鋭利な物を飲み込んだときにそれらが食道に刺さり、穴が開くことを穿孔といいます。

異物を誤ってのんでしまい食道内に詰まらせたり、食道内を傷つけると、元気消失や食欲低下等の症状がみられます。

また流涎やえづきなどの症状が見られることもあります。

刺さった状態を気づかず何も治療をしないと、その部分の周囲の筋肉が収縮し食道狭窄を併発することがあります。

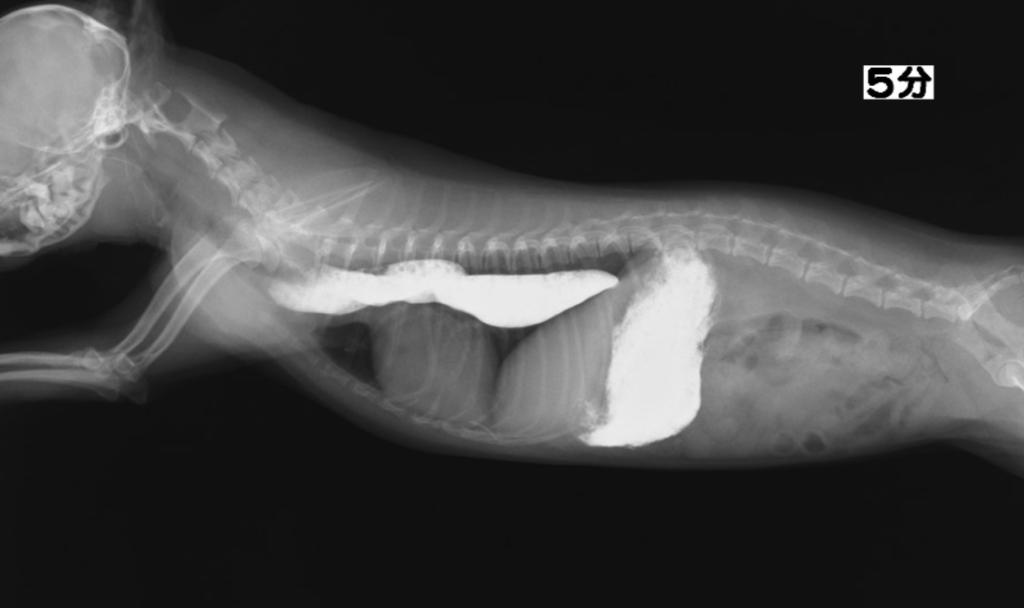

実際に猫が誤って飲んでしまった異物(針)

犬猫の口から食道までの役割はお分かりいただけたでしょうか?

口から歯、食道はごはんを食べるためにはとても重要な役割を担っております。

ごはんが食べられない原因が実は口や食道に関連している場合もあるため、普段からの様子をよく観察していただき、少しでも異変に気付きましたらいつでもご相談ください。